Alexis Leger and the Horan Affair

Prolégomènes

Quel est le contexte et quelles les circonstances ?

The 6 February 1922, à Washington, avait été signé, par les représentants de neuf pays, United States, Grande-Bretagne, Japan, China, Italy, Pays-Bas, Portugal, Belgique et France, un traité limitant leurs armements maritimes. Il avait été préparé par une conférence qui les avait réunis à partir du 12 November 1921.

La délégation française était conduite par Aristide Briand, Ministre des Affaires étrangères, assisté de Philippe Berthelot, Secrétaire général du Ministère. Entre autres personnalités, Alexis Leger, tout juste rentré de Chine, avait été invité par Berthelot à se joindre à la délégation comme « expert politique sur la limitation des armements et les questions d’Extrême-Orient[1] ».

On sait l’importance pour Leger de cette première rencontre avec Briand. Les deux hommes ne se quitteront plus, Briand jusqu’à sa mort n’aura pas de collaborateur plus fidèle, Leger lui devra en grande partie sa carrière.

Aristide Briand et Alexis Leger en 1921

Aristide Briand et Alexis Leger en 1921

The 25 November 1921, avant la fin de la conférence, Briand a quitté l’Amérique, laissant au sénateur René Viviani, ancien Président du Conseil et ancien Ministre des Affaires étrangères, la mission de signer le ou les traités auxquels la conférence aura abouti. Briand a fait en sorte que Leger revienne avec lui.

Un seul traité a été signé à l’unanimité des pays représentés, appelé le « traité des neuf puissances ». Il limite le tonnage et l’armement des navires de guerre mais ne dit rien de leur nombre. Pour les questions qui n’avaient pas fait l’unanimité, deux commissions de quatre et cinq membres ont été installées, à charge pour ceux-ci de faire évoluer le texte et de s’entendre entre eux sur un texte acceptable par tous.

La commission qui nous intéresse, forte de cinq membres, avait à discuter du nombre et de la nature des armements navals, c’est-à-dire des armes dont sont équipés les navires de guerre. Elle était composée de représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l’Italie et de la France. Les principaux négociateurs côté français étaient Philippe Berthelot, Joseph Paul-Boncour, député, Président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, et Georges Leygues, le Ministre de la Marine.

Dans les mois et années qui vont suivre, la presse de loin en loin va évoquer sans passion l’avancée des travaux de cette commission, ou les difficultés rencontrées. À l’été 1926 for example, Geneva, les discussions ont été bloquées par l’intransigeance de l’Angleterre, a-t-on dit alors, à cause de celle des États-Unis, a-t-on dit aussi, mais elles avaient repris au début de 1928.

Le compromis naval franco-britannique (summer 1928)

Signe qu’à l’été 1928, tout allait apparemment pour le mieux, la France et le Royaume-Uni ont adopté un compromis naval, concrétisé par trois notes échangées entre les deux pays. La dernière, from June 28 July, présentait une synthèse générale des échanges et constituait le compromis proprement dit.

Ces documents n’avaient pas vocation à être publiés or, dès le 30 July, London, à la Chambre des Communes, the Secrétaire d’État au Foreign Office, Austen Chamberlain, qui avait participé aux discussions côté anglais, a non seulement révélé l’existence de ce compromis mais a partiellement levé le voile sur son contenu. Il l’a fait en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que d’un compromis, d’un document de travail, d’une proposition à soumettre aux trois autres puissances membres de la même commission, les États-Unis, le Japon et l’Italie, non d’un accord à proprement parler.

La presse pourtant a plutôt utilisé le terme accord.

Titre du journal Morning from June 31 July 1928,

Titre du journal Morning from June 31 July 1928,

reprenant l’article de l’Evening Standard de la veille.

Des tensions en ont aussitôt résulté, spécialement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, en rapport avec le caractère prématuré de la publication d’informations (le texte n’en avait pas encore été communiqué aux autres membres de la commission) puis très vite, en rapport avec son contenu. Mais ces tensions n’ont pas dégénéré en crise diplomatique du fait, especially, qu’après les accords de Locarno (1925) allait être signé, fin août, Paris, le pacte Briand-Kellog par lequel soixante-trois pays « condamn[aient] le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renon[çaient] en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles[2] ». La divulgation prématurée d’informations sur le compromis naval franco-britannique pesait peu par rapport à de tels enjeux.

À l’origine de l’affaire : la publication aux États-Unis de la circulaire Berthelot

(20 September 1928)

Depuis la révélation, fin juillet 1928, par Chamberlain, de l’existence de ce compromis, la presse a, en France comme ailleurs, réclamé que le texte officiel en soit publié. Un article publié dans le New York American, the 20 September 1928, a en partie répondu à cette attente.

In fact, l’article n’a pas, comme espéré, reproduit le texte même du compromis mais une circulaire de Philippe Berthelot à son sujet, en date du 3 août, adressée par la Direction des Affaires politiques et commerciales aux ambassadeurs en poste à l’étranger. À la tête de cette Direction, Gaston Corbin et son adjoint, Alexis Leger. Le Secrétaire général du Quai d’Orsay y faisait le point sur les discussions en une sorte d’aide-mémoire à usage interne.

On s’est d’abord presque exclusivement préoccupé de son contenu et non des moyens par lesquels il était tombé entre les mains du journaliste.

En Europe, le document a été présenté et analysé (mais non intégralement reproduit) le lendemain, 21 September, London, dans l’Evening Post, et le jour suivant, the 22, à Paris dans Morning avec en titre ce commentaire : « L’adhésion des États-Unis n’est pas probable ». Shortly, quand le Président Coolidge et son Secrétaire d’État Kellogg se seront exprimés, le refus des Américains de se joindre au compromis sera avéré.

Le Japon donnera son accord, pas l’Italie, mais tel est le jeu diplomatique : on traverse certes une période de tension mais il n’y a toujours rien en l’occurrence qui constitue une affaire, un scandale.

Il en ira autrement quand on s’interrogera sur l’origine de la fuite. « Comment ce document français s’est-il trouvé en possession du New York American ? » s’était demandé Le Petit Parisien dès le 22 September. Son hypothèse est que le document a été sorti du coffre-fort d’une des ambassades[3].

Au Quai d’Orsay, on semble valider l’idée. L’enquête administrative immédiatement lancée « sera poussée activement mais il est évident qu’elle prévoit de grosses difficultés étant donné le grand nombre de copies existantes de la circulaire divulguée dont beaucoup de postes avaient reçu communication[4] ».

Un journaliste de The Uncompromising confirme. Il a appris au Ministère que la circulaire de Berthelot a été « tirée au ronéo et envoyée à Washington, à Rome et à Tokyo mais aussi pour information à d’autres postes diplomatiques et même à Genève », et non pas aux seules ambassades françaises, dès lors « il est bien difficile de savoir d’où [le document] est parti, où il a été soustrait, où il a été volé[5] ». Le journaliste qui suit la question pour The Uncompromising est un certain Roger Deleplanque.

Plusieurs journaux ont laissé entendre que le document pouvait être un faux mais l’Angleterre puis la France ont confirmé son authenticité.

Comme le document a été publié par un journaliste étranger en poste à Paris, un certain Harold T. Horan, il est apparu très vite que c’est à Paris, au sein du ministère des Affaires étrangères, qu’il fallait enquêter et non du côté des ambassadeurs ni ailleurs.

La presse s’est emparée du sujet, la question de l’existence et de l’identité d’un informateur au sein du Ministère s’est faite de plus en plus présente et pressante au fil du temps.

« Qui a communiqué [le document] to New York American ? À qui l’a-t-on soustrait[6] ? ».

« D’où vient la fuite ? Comment cette lettre adressée à des ambassadeurs a-t-elle pu tomber entre les mains de la Presse ?[7] ».

À en juger par le nombre des articles qui sont consacrés à la question de la fuite, ce point précis intéresse le public au moins sinon plus que le contenu du texte. Il n’est guère que Le Populaire pour soutenir que « ce n’est pas cela qui intéresse l’opinion publique justement émue par les révélations américaines[8] ». Ce faisant, le journal exprime un souhait et non une réalité.

Harold T. Horan, Chef de l’agence parisienne de l’International News Service et correspondant à Paris du New York American, a été très vite convoqué au Quai d’Orsay et il semble bien que dès le 23, l’enquête était bouclée puisque on en était déjà au chapitre des sanctions. Humanity en effet, ce même jour, croit savoir que le journaliste américain « allait être invité à quitter le territoire français ».

L’agence International News Service, de même le New York American, étant la propriété, avec beaucoup d’autres journaux, de Randolph Hearst, le très francophobe magnat de la presse américaine[9], il est évident que le but de la publication du document a été de faire capoter la négociation en cours et d’empêcher que les États-Unis ne rejoignent l’accord franco-britannique. Le titre de l’article de Horan était tout sauf neutre :

Deux nations d’accord contre les États-Unis. Une lettre du ministère français des Affaires étrangères montre qu’on a fait fi des considérations américaines relatives aux croiseurs et aux canons[10].

Toute la presse française le répète :

Que cette publication faite par un journal américain constitue une suprême manœuvre pour essayer de faire échec au compromis franco-britannique, c’est évident[11].

Paul Cambon, qui jusqu’en 1920 avait été l’ambassadeur de la France à Londres, exprime la même idée presque dans les mêmes termes :

Cette publication ne visait de toute évidence qu’à tenter une pression suprême en vue de faire échec à l’accord franco-britannique[12].

Les milieux officiels anglais avancent pourtant une tout autre hypothèse quant au but poursuivi, assortie d’une accusation gravissime contre la France. In Paris, seul Le Populaire en fait tardivement état, pour la contester :

C’est le gouvernement français lui-même qui a fait le nécessaire pour que le document diplomatique confidentiel tombe entre les mains de M. Hearst et soit publié dans ses journaux. […] Le dessein du gouvernement, ou au moins du Ministre des Affaires étrangères, était, en rendant les clauses du ‘compromis’ publiques, de contraindre la Grande-Bretagne à s’y tenir strictement en dépit de l’hostilité manifeste des États-Unis[13].

Le but aurait donc été non pas de faire échouer l’accord mais au contraire de forcer la Grande-Bretagne à l’accepter. L’idée est répétée, et à nouveau contestée, dans le même journal le 5 th 1928 :

Le bruit a couru en Angleterre dans les milieux les plus officiels que la presse Hearst tenait le document du gouvernement français lui-même, et que par cette indiscrétion calculée, le Quai d’Orsay avait voulu piquer d’honneur l’Angleterre, la pousser à tenir bon contre le refus américain déjà certain. Nous avons déjà dit que nous tenions ces propos pour extravagants[14].

Bizarrement, Le Populaire est le seul journal de toute la presse française[15] à faire écho à ces « bruits étranges ». Aucun autre en effet, dans un premier temps, n’a repris l’idée, fût-ce pour, comme Blum, la contester. On le verra, les journaux seront bientôt obligés d’envisager comme plus que probable l’hypothèse d’une fuite volontaire, décidée au Ministère, pour des raisons à définir.

Éviter le pire

On comprend que le ministère des Affaires étrangères ait voulu éviter que l’affaire n’éclate et qu’il soit soupçonné d’être à l’origine de la fuite, surtout s’il ne s’agissait pas que d’un soupçon. Il a manifestement voulu faire baisser la pression quand il fait savoir que « l’accord intervenu ne comporte ni entente d’état-major, ni convention politique, ni clauses secrètes d’aucune sorte[16] ». Beaucoup de journaux le répètent. Titre de Cross : « Une révélation qui n’en est pas une[17] ».

De l’enquête qu’a menée le Ministère depuis la publication par Horan de la circulaire de Berthelot, rien de précis n’a d’abord transpiré dans la presse. On saura seulement plus tard qu’Horan, une première fois convoqué au Quai d’Orsay, reçu par Paul Bargeton, Chef du service de la presse[18], avait indiqué que c’est Hearst, son patron, that, en septembre, lors d’un de ses séjours à Paris, lui avait remis la circulaire de Berthelot pour que le texte en soit transmis à Londres, et de là à New York, en vue de sa publication. C’est également plus tard qu’on aura confirmation que Horan avait effectivement, dès ce moment été prié – et avait accepté – de quitter le pays[19].

On apprendra de même tardivement qu’au sortir du Ministère, Horan avait immédiatement informé son patron qu’il était menacé d’expulsion et que Hearst avait aussitôt envoyé un de ses collaborateurs à Washington pour rencontrer Kellogg, le Secrétaire d’État, et obtenir qu’une protestation officielle soit élevée contre la France. Il avait confirmé dans ses journaux les déclarations de son collaborateur selon lesquelles c’est bien lui, Hearst, qui lui avait remis le document.

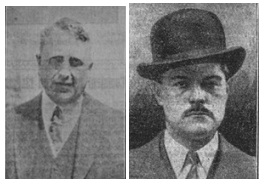

Premières photos de Hearst

Premières photos de Hearst

(à gauche, in Comoedia) et de Horan (à droite, in La Volonté), 10 th 1928.

Kellogg s’est borné à demander à son ambassadeur à Paris Myron T. Herrick, d’aller aux renseignements et de solliciter l’indulgence des autorités françaises pour Horan. De tout ceci, on n’a d’abord rien su. L’affaire apparemment pouvait encore ne pas éclater.

Qui à Paris a décidé de se satisfaire des réponses de Horan et obtenu de lui qu’il quitte volontairement la France, quietly, sans arrêté d’expulsion ?

Étonnante cette décision qui revient à se priver de la possibilité de l’interroger de nouveau, pour les besoins de l’enquête. Berthelot pour sa part aurait souhaité qu’il reste à la disposition des enquêteurs, ce n’est pas son avis qui a prévalu auprès de Briand. Est-il sûr qu’alors, on souhaitait vraiment qu’elle aboutisse ?

Un fait semble confirmer que le Ministère ne souhaitait pas qu’on s’intéressât trop à l’origine de la fuite : il a banalisé le document en le faisant publier, the 5 th 1928, dans la presse amie, en l’occurrence L’Écho de Paris. Le texte sera intégralement reproduit dans la plupart des autres journaux à partir du lendemain. L’idée serait que plus il sera connu, moins sa fuite éventuelle sera grave et moins on cherchera à en identifier le responsable.

Dans le même but, le Ministère n’a pas non plus fait savoir qu’Horan a été une dernière fois convoqué, Saturday 6 th 1928, au motif qu’il n’avait pas encore quitté le pays comme il s’y était engagé[20]. Y a-t-il à nouveau été interrogé sur ses contacts au Ministère ? Les noms de possibles complices ont-ils alors été prononcés ? La presse jamais n’en dira rien. L’a-t-on alors averti de l’imminence de son interpellation et des risques qu’il encourait s’il demeurait plus longtemps ? C’est possible mais on n’en a rien su. Pas plus qu’on ne saura qui l’a reçu.

Les journaux n’en disent mot. Berthelot, Army ?. Il est sûr que l’un, en sa qualité de Secrétaire général du Ministère, comme l’autre, Chef du Cabinet de Briand, eurent connaissance de cette affaire et que rien ne fut décidé sans eux[21].

Au Quai d’Orsay, Saturday 6 th, on a apparemment voulu donner à Horan une dernière chance de disparaître. Et se donner une dernière chance que l’affaire n’éclate pas.

S’il avait quitté immédiatement le territoire, l’affaire aurait pu ne pas éclater puisque personne en France n’aurait plus été en mesure de l’interroger de nouveau et le risque qu’il complète ses premières déclarations et révèle le nom du ou des personnes qui avaient remis le document à Hearst était écarté. Or, deux jours après sa dernière convocation au ministère des Affaires étrangères, Horan n’ayant pas encore quitté le territoire, la police est intervenue, le lundi 8 th, l’a « arrêté » (le terme sera contesté), en pleine rue, puis longuement interrogé. L’information est dès le lendemain dans de nombreux journaux, en France et dans le monde, particulièrement aux États-Unis, puis dans toute la presse. L’enquête sur l’affaire était administrative, et discrète, elle devient policière et éclate au grand jour.

Dramatic Scene in Rue de la Paix[22] - 1976 Interpellation de Horan (8 th 1928)

Le lundi 8 th 1928, at 13 p. m., en pleine rue, Horan a été contraint de se rendre à la Préfecture de police, quai des Orfèvres, et y a été retenu pendant sept heures[23].

Ses collègues de l’International News Service, prévenus par l’un d’entre eux qui avait assisté à la scène, inquiets de son sort, se présentèrent au Quai d’Orsay, supposant que le Ministère pouvait ne pas être étranger à l’affaire. La presse, y compris aux États-Unis, en témoignera :

Alors que la rumeur de l’arrestation d’Horan se répandait, les journalistes ont interrogé les sources les plus élevées du ministère des Affaires étrangères, sans succès. Tous les fonctionnaires ont exprimé une entière surprise[24].

Le Quai d’Orsay a nié savoir quoi que ce soit sur l’affaire[25].

William Bird, le Président du Comité de la presse anglo-américaine, ne voyant pas Horan venir à leur rendez-vous – les deux hommes devaient déjeuner ensemble –, et averti par ses collègues de l’International News Service, se rendit lui aussi au Ministère « pour protester contre la mesure dont M. Harold Horan avait été l’objet ». À lui, on n’a pas osé mentir mais on a minimisé les faits, « il [him] fut répondu que M. Horan n’avait pas été arrêté, mais simplement interrogé[26] ». Quand il communiquera officiellement sur l’affaire, le Ministère affirmera de même que « M. Harold Horan a été très courtoisement appréhendé rue de la Paix par des policiers[27] ».

Peu après vingt heures, à sa sortie de la Préfecture de police, Horan se rendit à son agence et fit à ses collègues un récit détaillé de ce qui lui était arrivé. C’est ce qui explique que dès le lendemain matin, on Tuesday 9, les deux journaux américains de Paris, l’International Herald Tribune et le Chicago Tribune, appartenant tous deux au même groupe de presse que l’agence International News Service, aient été en mesure de publier son récit.

L’International Herald Tribune évoquera « un hold up spectaculaire » (« a spectacular hold up[28] ». Le décalage horaire aidant, l’information est donnée ce même jour dans de nombreux journaux américains qui en rajouteront un peu en matière de sensationnel avec « coup de sifflet strident d’un policier » (« shrill whistle of a policeman ») et intervention d’au moins cinq policiers et d’un « officier en civil accompagné d’adjoints » (« officer in plain clothes accompanied by aides »), sous les yeux une « foule énorme » (« tremendous crowd »), d’où des titres tels que « Une scène d’enlèvement de Far-West rue de la Paix » (« A Far-West Kidnapping Scene on the Rue de la Paix »), « Sept heures au secret » (« Seven Hours Incommunicado »), « Le retour de l’Inquisition » (« The Return of the Inquisition[29] »).

In 1985, le journaliste J. C. MacDonald publiera ses souvenirs de la scène dont il fut témoin avec « des centaines de personnes » (« hundreds of persons had witnessed the arrest »). Arrivée du commissaire : « Dans des hurlements de freins, une grande limousine a aussi surgi et plusieurs agents excités de la Sûreté Générale (Services secrets) en ont sauté » (« With screeching brakes a large limousine drew up also, and out hopped several excited agents of the Surete General (Secret Service)[30] »).

Le mardi 9 th 1928, les journaux français ont eux aussi évoqué plus ou moins longuement les événements de la veille, à Paris comme en province Le Phare de la Loire, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, La Gazette de Biarritz-Bayonne and Le Petit Marseillais. À partir du mercredi 10 th, tous les journaux parisiens en parleront, immédiatement relayés par tous les titres de province et cela quotidiennement, pendant une dizaine de jours, from L’Écho d’Alger at L’Avenir du Tonkin et à l’étranger, from June New York Times to Guardian de Londres et jusqu’aux journaux d’Ottawa et de Sidney.

Outre les deux journaux américains de Paris, un quotidien français du matin a joué un rôle important dans l’affaire, L’Écho de Paris, déjà plusieurs fois nommé. Il se trouve en effet qu’à la sortie de la Préfecture de police, Horan, avant même d’aller retrouver ses collègues, a rencontré un collaborateur de ce journal, Jean-Gabriel Lemoine, si bien que celui-ci pourra, seul de tous ses confrères et concurrents français, faire des événements un récit circonstancié et reproduire les propos de Horan.

Le récit de Lemoine, paru dès le mardi 9 th 1928 in the morning, en même temps que les deux quotidiens américains de Paris, contraste avec les autres journaux français qui d’abord se bornent à mentionner l’incident en quelques lignes. Les journaux du soir, dont les collaborateurs avaient découvert l’affaire dans L’Écho de Paris, en furent réduits, faute d’informations, à seulement reproduire l’article de Lemoine ou à le paraphraser, le temps que leurs propres enquêtes leur permettent d’en dire davantage.

Il se peut que Lemoine se soit trouvé par hasard au bon moment au bon endroit mais il est possible aussi qu’il ait bénéficié d’informations privilégiées, le Directeur de son journal, Pertinax, étant, parmi les journalistes, un des plus proches d’Alexis Leger.

D’un journal à l’autre, les textes varient seulement sur des détails. Certains disent qu’Horan a été intercepté alors qu’il était dans un taxi, other, les plus nombreux, qu’il conduisait son propre véhicule, qu’un homme est monté à son côté et qu’Horan est resté au volant jusqu’à la Préfecture de police. Le nom de cet homme, Faux-Pas-Bidet, un commissaire affecté à la Sûreté nationale, sera révélé plus tard.

Horan défendu par ses pairs

Sommé d’indiquer sa source, Horan a d’abord refusé, comme est censé le faire tout journaliste, et comme il l’avait fait quand il avait été convoqué au Quai d’Orsay. Il a alors seulement répété que c’était bien lui qui avait fait parvenir le document aux États-Unis et que celui-ci lui avait été remis à la mi-septembre par son patron, Randolph Hearst, de passage à Paris. Les policiers, malgré leurs efforts, n’auraient pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit d’autre. Ils l’ont en effet menacé du pire s’il n’obtempérait pas, il allait être incarcéré à la Santé, le temps qu’un Juge d’instruction soit nommé, que celui-ci mène une enquête préliminaire, qui prendrait un temps certain et immanquablement déboucherait sur un procès avec six ans de prison à la clef. En vain. C’est du moins ce qu’on lira dans la presse.

Après avoir signé sa déposition, Horan fut autorisé à quitter librement la Préfecture de police, à la condition de s’engager à quitter, spontanément là encore (?), le territoire dans les deux jours. C’est ni plus ni moins ce qui avait été décidé au Quai d’Orsay.

On lui aurait refusé de contacter un avocat (pourquoi un avocat dira-t-on puisqu’officiellement il n’était pas arrêté) ni quiconque à l’extérieur, par exemple ses confrères de l’International News Service. Il n’avait pas déjeuné et c’est tout juste si on l’a autorisé à se faire apporter un sandwich au jambon et une bière. On le verra, d’autres seront moins bien traités.

Mais tout ceci n’est que ce que la presse en dira d’abord, sur la foi des déclarations de l’intéressé.

La presse ne rendit pas compte immédiatement du résultat de la rencontre, à Washington, du représentant de Hearst avec le Secrétaire, Frank Billings Kellogg. Hearst fut apparemment prévenu que le Secrétaire d’État n’avait pas voulu prendre l’initiative d’une protestation. Aussi Hearst, le lendemain, on Tuesday 9 th, viendra-t-il en personne à Washington pour être reçu par le Président Calvin Coolidge dans le même but. L’arrestation d’un citoyen américain, d’un journaliste qui plus est, était une première et avait de quoi faire réagir les plus hautes autorités du pays[31].

Hélas pour Hearst, Coolidge, pas plus que Kellogg, n’avait manifestement pas l’intention de provoquer un incident diplomatique, si peu de jours après la signature à Paris du pacte Briand-Kellog. Dès le premier jour, avant même d’avoir reçu Hearst, il avait déclaré :

L’affaire du journaliste américain Horan ne peut concerner que le gouvernement français et elle ne justifie pas une intervention du gouvernement de Washington ; celui-ci désire cependant protéger les citoyens américains[32].

Alors seulement la presse rendit compte de la réponse de Kellogg au représentant de Hearst en ces termes :

Réglant son attitude sur l’avis donné par le Président Coolidge, le département d’État ne donnera pas suite à la requête de M. Hearst qui a fait une démarche pour réclamer une enquête officielle des autorités américaines[33].

Le Secrétaire d’État a seulement demandé à son ambassadeur en France, de se rendre au Quai d’Orsay pour obtenir des explications.

Quant au Président Coolidge, recevant Hearst lui-même, il lui aurait déclaré :

Je crois que l’arrestation de Horan est une affaire domestique de la France et que les États-Unis ne peuvent rien faire. Dans cette circonstance, la France a agi dans la limite de ses droits[34].

In Paris, c’est Norman Armour, le chargé d’affaires américain qui, au nom de l’ambassadeur, a effectué la démarche voulue par Kellogg. Il fut reçu au Ministère dès le mardi 9 th 1928 après-midi, par le Directeur des Affaires politiques et commerciales, Charles Corbin. Celui-ci lui aurait donné tous les détails sur l’interrogatoire subi par le journaliste et susceptibles de le rassurer, notamment que celui-ci « n’a pas été arrêté, [qu’] il n’a été que soumis à un interrogatoire et [qu’] il a consenti de lui-même à quitter la France avant jeudi[35] ». Dans The Work, il sera bien précisé qu’Armour était « venu seulement aux renseignements [et qu’il] n’a fait aucune représentation au Quai d’Orsay[36] ». Toujours informé à bonne source, L’Écho de Paris confirmera qu’Armour « n’a pas protesté contre la sanction prise à l’égard de M. Horan, il a simplement demandé [que l’ambassade soit] tenue au courant des faits » et sollicité, comme on le lui avait demandé, l’indulgence des autorités françaises pour Horan.

Ce même mardi 9 th 1928 après-midi, William Bird, le Président du Comité de la presse anglo-américaine, réunit les membres de son organisation et ensemble, à l’unanimité, ils décidèrent d’adresser à Poincaré, Chairman of the Board, et à Briand, Ministre des Affaires étrangères, l’un et l’autre absents de Paris, deux télégrammes pour protester contre la décision d’expulser Horan et demander qu’elle soit rapportée, pour demander aussi un complément d’enquête et pour rappeler les autorités françaises au respect des droits de la presse, notamment du droit, pour un journaliste, de ne pas révéler ses sources.

Bird se présenta au Ministère le jour suivant, mercredi 10 th 1928 après-midi, avec plusieurs membres de son organisation, pour y déposer officiellement son télégramme à Briand. Ils y furent reçus par le Secrétaire général, Berthelot, that, après en avoir pris connaissance, affirma à ses interlocuteurs que la situation de Horan n’était pas encore définitivement arrêtée et que pour l’heure, il avait été décidé de l’autoriser à demeurer en France jusqu’à la fin d’une nouvelle enquête. Aussi bien, c’est ce que personnellement Berthelot souhaitait depuis le début.

Berthelot dit aussi – et autorisa Bird à le répéter – « ses regrets de la façon un peu cavalière avec laquelle le journaliste américain a été conduit lundi à la Préfecture[37] ». Bird sortit pleinement satisfait du Quai d’Orsay et le fit savoir aussitôt dans un communiqué. Il adoptait la même attitude que son gouvernement :

Puisqu’on ne demandait plus à Horan de quitter le pays, qu’au contraire on lui demandait désormais d’y demeurer, la Préfecture de police a alors cherché à l’avertir mais ne sut l’atteindre. Elle alerta la police des frontières pour l’intercepter s’il s’y présentait. On apprit plus tard, Friday, May 12 th, qu’il avait quitté Paris pour Bruxelles dès le mercredi 10 à midi, qu’il avait depuis été vu à Anvers, à moins que ce ne fût Ostende, puis à Londres, et qu’aux dernières nouvelles, il voguait vers les États-Unis.

In France, à l’étranger, des voix s’étaient élevées contre la décision d’expulser Horan mais sans faire les gros titres de la presse. Le syndicat de la presse socialiste éleva une protestation[38] mais aussi plusieurs journaux comme La Liberté, Paris-Midi and The Uncompromising, d’où ce titre à peine exagéré du Chicago Tribune : « Parisian Press Defends Horan[39] ». En Allemagne, the Berliner Tageblatt affirme que « Tous les journaux devraient protester contre une telle atteinte à la liberté de la presse[40] » et ajoute qu’on « ne peut croire que la police [ait] agi d’accord avec le ministère français des Affaires étrangères ».

Une information de première importance va bientôt faire entrer l’affaire dans une nouvelle phase.

Horan a nommé ses informateurs

Poincaré, depuis sa résidence de Sampigny, avait immédiatement répondu au télégramme de Bird et des journalistes américains pour affirmer que l’affaire relevait du Quai d’Orsay. Briand, depuis sa résidence de Cocherel, dans la soirée du mercredi 10, fit savoir qu’il avait « chargé Léger de voir le comité de la presse anglo-américaine[41] ». Il est de plus en plus évident que c’est lui, Army, plus que tout autre qui suit de plus près cette affaire.

Bird et ses collègues furent donc finalement reçus par Leger dès le lendemain, Thursday 11 th 1928 in the morning, from 10 . 30 at 12 . 15 et le moins qu’on puisse dire est qu’effectivement l’affaire était en train de prendre une autre tournure. À l’issue de la réunion, le Quai d’Orsay dans un communiqué affirmera que les explications données aux journalistes les ont pleinement satisfaits[42]. Aucun journal n’a démenti.

La délégation s’est déclarée satisfaite des explications qui lui ont été fournies. Elle a prié M. Alexis Léger de remercier M. le Ministre des Affaires étrangères d’avoir bien voulu lui donner l’occasion de s’acquitter, dans le plus bref délai, du mandat qu’elle avait reçu.

Certains journaux ont laissé entendre que le communiqué avait été rédigé en commun par Leger et les journalistes.

Que leur a donc dit Leger pour qu’il obtienne ce beau résultat ? Morning en rend compte le lendemain, Friday 12 :

[Army] leur donna connaissance des déclarations faites par M. Horan lors de son interrogatoire à la Préfecture de police. Non seulement le représentant de M. Hearst avait avoué qu’il s’était procuré le document par des moyens illicites, mais encore il avait donné des indications précises sur les personnes dont il s’était assuré le concours[43].

Personne ne le savait alors mais ces personnes dont Horan avait donné les noms le lundi, lors de son interrogatoire, avaient été longuement interrogées à la Préfecture de police pendant toute la journée du mercredi 10 et auraient avoué leur implication dans la fuite du document. Leger en avait aussitôt été averti d’où les révélations qu’il fit aux journalistes américains le jeudi 11 in the morning.

Ceux-ci, après avoir entendu Leger, en tirèrent immédiatement les conséquences : ils exclurent Horan de leur organisation pour faute professionnelle et pour leur avoir menti. Toute la presse s’en fit l’écho.

Leger avait-il précisé le nom du ou des informateurs de Horan au cours de son entretien avec les journalistes américains ? Peut-être, peut-être pas. S’il l’a fait, ses interlocuteurs ne divulguèrent pas immédiatement ce qu’ils avaient appris de Leger, sans doute à sa demande.

L’identité des suspects a officiellement été communiquée à l’ensemble des journalistes accrédités au Quai d’Orsay le lendemain matin, Friday 12 th 1928. L’information sera donnée le jour même dans un journal de province, La Gazette de Bayonne-Biarritz et Saint-Jean-de-Luz[44], les journaux de Paris ne la donneront que le lendemain, de même la plupart des autres journaux de province.

Ce vendredi 12 th, en recevant les journalistes, Paul Bargeton a donné les noms des personnes incriminées pour « remettre l’affaire dans ses limites véritables et faire justice de certaines informations fantaisistes ».

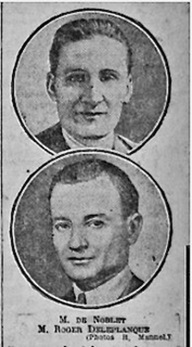

Il [Bargeton] a tenu à affirmer que seules trois personnes étaient mêlées à cette affaire : Mrs. Harold Horan, qui est en fuite, Mrs. Roger Deleplanque et M. de Noblet[45], qui appartient au bureau de la presse du Quai d’Orsay[46].

Paul Bargeton, Chef du service de la presse au Quai d’Orsay.

Paul Bargeton, Chef du service de la presse au Quai d’Orsay.

Depuis le mercredi 10 th, des rumeurs plus ou moins explicites et contradictoires étaient apparues dans plusieurs journaux, toutes en même temps, quant à l’identification d’au moins un suspect. Origine probable de ces rumeurs : des bouts de confidences faites à des journalistes par des policiers proches de l’enquête en cours.

Il semble que dans plusieurs rédactions, on savait déjà ce qu’il en était. Sans donner aucun nom, on évoquait deux suspects, un journaliste et un fonctionnaire du Quai d’Orsay, L’Écho de Paris comme d’autres expliquant que si l’on n’était pas plus précis, c’était que « l’enquête n’a[vait] pas encore achevé de déterminer la responsabilité exacte du jeune Secrétaire d’ambassade[47] ».

Selon Le Petit Journal, « le bruit courait [dès le jeudi 11] qu’une première arrestation avait été effectuée[48] ». Son presque homonyme, Le Journal, croit savoir qu’il s’agit « d’un de ces hommes qui mettent parfois leurs relations mondaines au service de la police et qui évoluent en marge à la fois de la diplomatie et des affaires[49] ». Le Petit Journal évoque un policier en poste au Quai d’Orsay. Selon Centre-Ouest, il pourrait s’agir de la même personne, « un quasi-diplomate et policier mondain dont tout le monde sait le nom[50] ». Morning, Le Gaulois et d’autres parlent de deux arrestations. Toutes ces rumeurs s’avèreront fausses.

Le Journal, Sunday 14 th 1928

Le Journal, Sunday 14 th 1928

Premières photos de Noblet (en haut) et Deleplanque (en bas) dans la presse française.

Autres photos dans Le Petit Journal du même jour.

Le Préfet de police se crut obligé, Friday, May 12, de préciser qu’« aucune arrestation concernant un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères n’a été opérée ni envisagée[51] ». Pourquoi cette précision sinon parce que la rumeur en circulait ?

Le Petit Parisien le répète[52] :

La révélation par Bargeton du nom des suspects n’a pas fait immédiatement cesser les rumeurs. Dimanche 14, le journal Le Peuple évoque non pas trois mais cinq ou six suspects : en plus de Horan, d’un journaliste et d’un Secrétaire d’ambassade, « il est fortement question d’autres personnes[53] », d’un autre journaliste, d’une dactylographe et d’un autre complice assez mystérieux, ce qui laissse espérer de nouveaux rebondissements.

Certains journaux, en France, vont incriminer une femme, la maîtresse de Hearst, Marion Davies, une actrice de cinéma dont Hearst veut faire une star. Ils donnent les dates et les circonstances où le document aurait été remis à celle-ci puis par elle transmis à Hearst. The 15 September[54]. Le scoop fait long feu.

Aux États-Unis, et aux États-Unis seulement, les journaux ont identifié une autre femme, non une actrice de cinéma mais une romancière et dramaturge, dont les pièces connaissent alors un certain succès tant à Londres qu’à Paris, une danoise du nom de Karen Bremson (en France, on l’appelle plutôt Bramson). Elle avait à Paris, répète-t-on partout, un bon ami haut placé au Ministère… Le nom de ce dernier n’est nulle part précisé, et aucun journal français n’a repris l’information. Faute de la connaître ? Par prudence plutôt, spontanément, ou à la suite d’une consigne reçue. Cet ami haut placé au Ministère aurait alors tout de suite été identifié : Alexis Leger. Il nous a fallu attendre l’année 2000 pour qu’Holger Holst nous révèle l’étroite liaison qui a existé entre elle et Alexis Leger avant qu’il ne parte pour la Chine[55].

On trouve seulement une possible allusion discrète à Karen Bramson, à moins qu’il ne s’agisse de Marion Davies, à la fin d’un article du Petit Parisien :

Terminons enfin en déclarant que contrairement à tous les bruits qui ont couru, et dont certains journaux se sont faits l’écho, aucune autre personne – homme ou femme – n’est compromise dans cette regrettable affaire[56].

La principale rumeur, que l’identification des auteurs de la fuite est censée arrêter, c’est celle, très ancienne et récurrente, selon laquelle cette fuite aurait été voulue par le Ministère lui-même. Dans ces conditions, les deux suspects, le journaliste et surtout, le Secrétaire d’ambassade, Deleplanque et Noblet, ne seraient que des boucs émissaires ? Cette hypothèse, au fil du temps, on le verra, n’est pas gratuite.

« Les fuites du Quai d’Orsay », tel est le titre de l’article consacré à l’affaire ce même vendredi 12 th 1928 in L’Ami du Peuple, repris par Le Petit Journal. Dans Le Gaulois, on suggère que cette fuite, qui pourrait bien être accidentelle, ne serait pas la première :

Le document a-t-il été volé ? Toute la presse l’a d’abord envisagé. A-t-il été acheté ? Nombre de journaux ont défendu cette autre hypothèse, précisant les sommes que Hearst avait mises à la disposition de Horan pour rétribuer ses complices, Deleplanque, le journaliste, Noblet, le fonctionnaire du Quai d’Orsay. Rien n’a pu être prouvé.

Le Ministère a dès le début fait entendre que, s’agissant de Noblet, « l’hypothèse d’un acte de légèreté [is] la plus plausible[57] » et la plupart des journaux l’ont répété à satiété.

On ne croit pas que M. de Noblet se soit laissé corrompre[58].

Il n’y a pas eu de corruption de fonctionnaire mais une simple imprudence d’un jeune diplomate[59].

Le fonctionnaire a cédé à une insistance de bon aloi dont rien ne lui permettait de croire qu’elle était stipendiée[60].

Pas de corruption de fonctionnaire mais une simple faute professionnelle[61].

Mrs. de Noblet, l’attaché du service de presse et d’information du Quai d’Orsay, dont la bonne foi a été surprise, n'[is] passible que de sanctions administratives[62].

Il avait cru bien faire, le document ne révélait rien qui ne fût connu et n’était pas estampillé « secret ». Pourquoi aussi le document avait-il été envoyé au service de presse sinon pour qu’on s’en serve ?

Autre argument en faveur de Noblet :

Disons-le tout de suite, ce fonctionnaire appartient à une excellente famille et son honorabilité apparaît au-dessus de tout soupçon[63].

Et puis il est si jeune (trente ans)…

Apparemment, même si l’affaire devait être confiée à la justice, Noblet n’aurait pas grand-chose à craindre.

Conseil des ministres (16 th 1928)

Elle le sera. Briand, revenu à Paris le lundi 15 th, après s’être longuement entretenu avec Leger, en a décidé ainsi. Il présentera les résultats convergents des deux enquêtes, administratrive et policière, qui l’une et l’autre incriminent Deleplanque et Noblet, et obtiendra du Conseil que l’affaire soit transmise à la justice, à charge pour le Parquet de s’en saisir ou non. Indeed, le Parquet ouvrira une enquête préliminaire et un Juge d’instruction sera nommé, un certain Girard.

Difficile d’éviter que la Justice soit saisie, trop de journaux en effet rappellent qu’il s’agit en l’occurrence de rien de moins que d’une affaire d’espionnage et rappellent, textes à l’appui, les peines encourues si le Juge pense les charges suffisantes pour qu’on aille à un procès, et ces peines sont énormes.

Titres de L’Ouest-Éclair and L’Écho de Paris from June 25 th 1928 :

Certains journaux, moins avides de sensationnel, plus prudents ou mieux informés, sensibles à l’insistance avec laquelle le Quai d’Orsay a, dans ses divers communiqués, systématiquement minimisé la responsabilité du fonctionnaire, avancent l’idée que Noblet au moins pourrait bénéficier d’un non-lieu. Au lendemain du Conseil des ministres, avant même que la Justice se soit saisie de l’affaire, The Work l’avait dit on ne peut plus clairement :

Une circulaire destinée à 40 postes diplomatiques français à l’étranger et aux principaux services intérieurs du ministère des Affaires étrangères est-elle un document intéressant la défense nationale ?

On peut tout plaider, mais c’est sujet à dispute.

À notre avis, si une instruction judiciaire est ouverte, elle sera close par un non-lieu[64].

Chaque élément nouveau de l’enquête judiciaire va déclencher une vague d’articles avec rappels des faits, résultats des perquisitions, déclarations de l’avocat de Deleplanque, de l’intéressé lui-même, interrogatoire de Deleplanque (dans la presse le 31 th 1928), déposition de Charles Corbin devant le Juge, confrontation entre les deux inculpés, déposition de Noblet (the 3 November). Le principe du secret des instructions est allègrement bafoué par tous.

L’enquête progressant à son rythme, l’affaire ne fera donc plus les titres des journaux que de loin en loin, après des pauses de plusieurs mois quelquefois. Quand l’actualité judiciaire amène les journaux à en reparler, ils se croient obligés de rappeler en quoi elle consiste, signe que le grand public a tendance à l’oublier.

S’il est enfin question de l’enquête le 31 March 1929, in La Dépêche, c’est pour annoncer que l’affaire va déboucher bientôt sur un non-lieu :

En fait la décision ne sera prise que cinq mois plus tard, the 20 août 1929. Deleplanque et Noblet, l’un et l’autre, bénéficieront effectivement d’un non-lieu.

Noblet interprétera cette décision comme une reconnaissance de son innocence, elle signifie pourtant seulement que le Juge d’instruction n’a pas réuni de preuves suffisantes pour charger un suspect. Le Parquet aurait donc pu faire appel de la décision (le ou les responsables de la fuite du document n’ont en effet pas encore été identifiés). Le Parquet ne fera pas appel.

L’affaire est donc ou semble close. Une bonne partie de la presse le répète et approuve, et ceci aux quatre coins du monde. Titre de The Chicago Tribune the 21 août : « Horan Affair’ Ends in Exoneration of Two Accused Aides[65] ». Titre de L’Avenir du Tonkin the 22 : « Un non-lieu clôt l’affaire de soustraction de document du Quai d’Orsay ».

Ce qui a amené le Juge à prononcer un non-lieu est notamment le fait que le document secret avait été ronéoté à cinquante exemplaires et que celui que Noblet avait dans son coffre y a été retrouvé avant son retour au Ministère : étant en vacances depuis le jour où Deleplanque dit le lui avoir emprunté, Noblet n’a pas pu l’y replacer lui-même. Horan l’avait-il recopié sur place ? Certains l’ont envisagé. Il a certes été établi que Noblet a quitté un moment son bureau, Saturday 15 September 1928, between 18 and 19 p. m. 30, et qu’il y a laissé un moment Deleplanque seul. Mais en si peu de temps, Horan n’a pas eu la possibilité de recopier, à la main, le document et ses onze feuillets[66].

Lors de leur confrontation devant le Juge, Deleplanque et Noblet ont fait des déclarations divergentes sur des points essentiels, le premier a chargé le second, celui-ci a nié, ce fut parole contre parole et le Juge n’en put tirer aucune conclusion, d’où les non-lieux.

Retour sur le rôle de Leger

Le Ministère, dans un long communiqué, fait l’historique complet de l’affaire et la considère comme close[67]. Il est suivi par une bonne partie de la presse mais non toute.

L’Action française en effet, and Le Figaro, jour après jour, de même l’hebdomadaire Aux Écoutes, répètent à l’envi que le ou les responsables de la fuite, fût-elle accidentelle, n’ont toujours pas été identifiés et émettent des réserves sur les conditions dans lesquelles Deleplanque et Noblet ont, paraît-il, signé leurs aveux.

À ce stade, un seul fait est établi : il est clair qu’il n’y aura pas d’accord franco-britannique. Les négociations sur le désarmement naval à terme vont donc pouvoir reprendre mais sur des bases nouvelles, collectives, conformes à l’esprit de Locarno, dans la continuité du pacte Briand-Kellog. À la plus grande satisfaction de Leger et Briand. Une fois déjà, in 1927, après un blocage des négociations, au moment où Briand avait reçu des assurances quant à leur reprise, il s’était exclamé : « Locarno continue[68] ». Il pourrait le dire à nouveau.

Que l’échec du compromis franco-britannique puisse réjouir Briand et Leger ne signifie pas forcément qu’ils l’aient provoqué. Le rôle de Leger dans l’affaire n’a donc pas encore été prouvé. Déduit jusqu’ici de multiples indices, il apparaît tout au plus comme possible, voire vraisemblable, mais des indices, même nombreux, même convergents, ne sont pas des preuves. L’Action française pour sa part a tendance à plus impliquer Berthelot, le Secrétaire général du Ministère, que le Chef du Cabinet du Ministre. Les contemporains au mieux peuvent soupçonner tel ou tel mais la presse ne leur permet pas d’aller au-delà.

Aujourd’hui, en prenant le temps de bien lire les journaux, tous les journaux, nous le pouvons. Dans la dernière période, un certain nombre d’informations ont été données dans la presse qui n’ont pas été vues, tant elles sont espacées les uns des autres et semblent de peu d’ importance. Nous qui avons maintenant la possibilité de consulter facilement, sur des bases de données[69], des millions de pages dans des milliers de journaux, et disposons de moteurs de recherche de plus en plus efficaces, nous pouvons débusquer là où elles se cachent ces informations demeurées inaperçues jusqu’ici. On va le voir, certaines constituent comme le maillon qui manquait à l’enchaînement des faits reliant Leger à l’affaire.

Deux informations décisives, données par quelques journaux seulement et sans aucun signe de leur importance, ont ainsi été repérées.

D’abord et surtout la mention d’un aller-retour express de Leger à Cocherel pour rencontrer Briand chez lui, Wednesday, 10 th. Autre mention importante, celle de la venue d’Édouard Renard, le Directeur de la Sûreté générale, au ministère des Affaires étrangères, le lendemain, Thursday 11 th, spécialement « pour conférer avec Leger[70] ». Ce sont des détails dont quelques journaux seulement font mention, en une ou deux lignes…

Les deux rencontres ne confirment pas seulement le rôle joué par Leger dans l’affaire, elles attestent, quand on les replace dans leur contexte, et sans doute possible, le caractère essentiel de son rôle dans les prises de décisions et leur mise en œuvre.

Leger à Cocherel (10 th 1928)

Leger a en effet effectué un aller-retour express de Paris à Cocherel, dans l’Eure, at 83 kilomètres de Paris, pour rencontrer Briand, Wednesday, 10 octobre en fin d’après-midi.

Seule précision donnée par Le Journal des Débats : les deux hommes ont eu « une longue conversation » après quoi Leger « est rentré à Paris avec des instructions précises[71] ». C’est justement le mercredi 10 au soir, alors que Leger était encore à Cocherel, Briand fit savoir qu’il avait « chargé Léger de voir le comité de la presse anglo-américaine[72] ».

Les Hulottes, résidence de Briand à Houlbec-Cocherel

Les Hulottes, résidence de Briand à Houlbec-Cocherel

C’est à cette occasion que Briand semble avoir découvert l’affaire. Apparemment, Leger lui a alors présenté pour la première fois le dossier qu’il avait constitué et déjà remis à la Police. Jusque-là, ils en avaient tout au plus parlé au téléphone. Plusieurs journaux insistent soudain trop systématiquement, et dans les mêmes termes, sur le fait que Briand avait suivi l’affaire attentivement jusqu’ici pour ne pas faire penser que l’idée leur a été soufflée. La presse américaine de Paris, en l’occurrence l’International Herald Tribune[73], est sans doute plus proche de la vérité quand elle signale qu’à la suite de la visite de Leger, Briand « allait veiller personnellement à la conduite de cette enquête » (« He will personaly see to the conduct of this enquiry »). Il allait le faire, il ne l’avait donc pas fait auparavant ?

Dans quelles circonstances ce départ de Leger pour Cocherel le mercredi 10 th ? Au matin de ce jour, Noblet, rappelé à Paris (il était en congé dans sa famille à Gaillac depuis la mi-septembre), s’était présenté au Ministère et avait été prié de se rendre au plus vite à la Préfecture de Police pour contribuer à l’enquête. Arrivé sur place à 14 p. m., il allait y être retenu jusqu’à 4 heures le lendemain matin, interrogé sans ménagement par trois inspecteurs successifs. Le dossier accusant Noblet, rédigé par Leger, leur avait été transmis, les policiers savaient donc exactement ce qu’il fallait faire avouer à Noblet. Excelsior ne masque pas le fait que « les résultats de l’enquête administrative avaient servi de directives à l’action judiciaire[74] ».

Pourquoi cet aller-retour ? Army, qui avait jusque-là dirigé l’enquête administrative au sein du Ministère, avait besoin, d’une part, que les initiatives prises par lui depuis la fin septembre soient validées par son Ministre. Cela théoriquement pouvait certes attendre puisque le retour de Briand à Paris, pour cause de Conseil des ministres, était prochain (retour prévu le lundi 15, Conseil prévu le mardi 16 th).

Ce qui ne pouvait attendre en revanche, c’était la suite à donner immédiatement aux résultats de l’interrogatoire de Noblet, quels qu’ils soient. Leger est donc parti à Cocherel en fin d’après-midi, à un moment où Noblet était encore retenu à la Préfecture de Police, sans savoir encore si les policiers parviendraient à leurs fins. Selon qu’ils y parviendraient ou pas, la suite à donner à l’affaire serait différente : Leger est allé au-devant de Briand pour envisager les deux options, selon ce que Noblet aura avoué ou pas.

Thursday 11 th, revenu à Paris, Leger a bien sûr été dès le matin informé des résultats de l’interrogatoire de Noblet (terminé à 4 heures du matin) : ce dernier aurait avoué son implication dans la fuite du document[75]. Le Chef de Cabinet de Briand pouvait donc sans délai mettre en œuvre le scénario prévu dans ce cas et à 10 p. m. 30, il recevait les journalistes américains pour faire état du résultat des enquêtes, à savoir l’identification de deux complices et leurs aveux. Ils avaient été dénoncés par Horan au cours de son propre interrogatoire le lundi 8. On l’a dit, Leger n’est peut-être pas allé jusqu’à dévoiler leur identité aux journalistes américains réunis autour de lui, on l’a dit aussi, elle ne sera communiquée à la presse que le lendemain matin, Friday 12 th, au Ministère, par Paul Bargeton, le Directeur du service de la presse.

Que ce soit Bargeton et non Leger qui donne l’information a dû comme le reste être prévu à Cocherel : le nom de Leger venait d’être donné dans la presse quand elle avait rendu compte de sa rencontre avec les journalistes américains, ceux-ci l’avaient nommément remercié pour les avoir reçus et éclairés sur l’affaire, mieux valait que son nom ne soit pas une fois de plus mentionné à cette occasion.

S’était posée à Leger et Briand, à Cocherel, la question de l’opportunité ou non, selon que Noblet aurait avoué ou non, de continuer à traiter l’affaire sur le seul plan administratif, comme une affaire interne au Ministère, ou au contraire de saisir la Justice. Briand et Leger ont choisi cette seconde option, pensant sans doute que les aveux de Noblet permettaient que l’affaire soit bientôt considérée comme pleinement élucidée et donc à terme déclarée close. Sans ces aveux, c’était impossible[76].

On ignore ce que Briand et Leger auraient fait si Noblet n’avait pas avoué. L’omniprésence de l’affaire dans la presse les aurait vraisemblablement contraints de prendre la même décision, simplement la suite se serait alors moins bien présentée pour eux.

Leur décision, prise dans de telles conditions, marque un tournant majeur de l’affaire. Les noms de Deleplanque et Noblet sont dans tous les journaux le lendemain, de même la confirmation que l’affaire serait abordée en Conseil des ministres le mardi 16, présentée par Briand, et qu’on y déciderait de la transmettre ou non au Ministre de la Justice. Tel était en effet le scénario qu’ils avaient imaginé à Cocherel au cas où les aveux de Noblet seraient conformes à leur attente.

Quelques journaux seulement ont fait état de cette rencontre à Cocherel et qu’il y avait été question « [d]es résultats de l’enquête administrative relative à l’affaire Horan[77]» dont « le dossier doit être soutenu [le lendemain] au Conseil des ministres[78] ».

Renard, Directeur de la Sûreté générale, reçu par Leger au Ministère (11 th 1928)

Mrs. Léger a longuement conféré avec M. Renard, Directeur de la Sûreté générale. Il semble que les recherches soient maintenant sur le point d’aboutir ; il y a lieu de croire que le ou les coupables, fonctionnaires ou journalistes assure-t-on, sont maintenant connus des autorités. Le Petit Provençal, Friday 12 th 1928.

Édouard Renard, Directeur de la Sûreté générale

Édouard Renard, Directeur de la Sûreté générale

Comme si Leger l’ignorait ! Il en avait fait état devant les journalistes américains le matin même, mais l’information n’avait pas encore été publiée. Pourquoi ? Il importait à Leger et Briand qu’il apparaisse que c’était la Police qui avait confondu les deux coupables.

Présenter ainsi les choses tend en effet à faire croire à l’indépendance de la Police par rapport au Ministère alors qu’en réalité, la Police a agi en tout conformément aux desiderata de Leger, menant son enquête à partir du dossier que celui-ci avait constitué à charge contre Noblet. Non seulement cette indépendance apparente des deux enquêtes minimise pour l’opinion le rôle de Leger mais elle donne aussi plus de crédibilité à leurs conclusions (elles sont conformes).

Quelle qu’ait été la teneur de leur entretien, Leger a dû communiquer au Directeur de la Sûreté générale certains détails inconnus de ce dernier et dont il fallait l’informer pour éviter qu’il prenne une quelconque initiative susceptible de perturber le scénario prévu à Cocherel.

Leger a pu par exemple s’assurer que la Police se contenterait des aveux de Deleplanque et Noblet et ne pousserait pas plus loin ses investigations. Leger a reçu Renard le jeudi 11 en début d’après-midi, Bargeton le lendemain matin allait révéler à la presse les noms des coupables, il ne convenait pas que la Police en fasse douter. Renard a donné apparemment toutes assurances sur ce point (de fait, elle n’a pas poursuivi son enquête), aussi Bargeton a-t-il pu tenir sa conférence de presse.

Comme on a vu, dès le retour de Briand à Paris, le lundi 15 th, à la veille du Conseil des ministres[79], Leger a pu l’informer du fait que le scénario prévu pourrait donc être suivi sans risque et il l’a été.

Retour sur les aveux supposés de Noblet (10 th 1928)

Briand avait en mains le dossier de l’affaire qui n’est autre que celui qui avait été remis à la Police avant qu’elle n’interroge Noblet et que Leger avait montré à son Ministre à Cocherel[80] mais qu’il avait revu et enrichi des derniers développements de l’affaire, à savoir les aveux de Noblet.

Pour autant que les aveux de Noblet mettaient un terme à l’enquête, le mystère de la fuite du document était élucidé, personne d’autre ne serait inquiété… La presse a fait état de ces aveux, l’opinion y a cru.

On se trompait.

Ces aveux en effet ne sont pas avérés. S’agissant de Horan, un compte rendu de son interrogatoire du 8 th, à défaut d’un procès-verbal, avait été rédigé et partiellement publié, avec mention de ses aveux et dénonciation de Deleplanque et Noblet. On y découvre que Horan avant de parler avait reçu l’assurance que cela ne serait pas divulgué[81].

Mais s’agissant de Noblet, les lecteurs ne disposent de rien de tel. Ils n’ont connaissance ni d’un procès-verbal, ni d’un compte rendu, seulement de communiqués qui affirment sa culpabilité en même temps que divers indices en font douter. L’idée est émise ici ou là qu’un accord a été conclu entre Noblet et son Administration, qu’il aurait accepté d’être un temps présenté comme coupable de négligence ou d’imprudence contre la promesse qu’il serait très vite mis hors de cause et que sa carrière n’en souffrirait pas. De telles promesses n’ont pas vocation à être couchées par écrit.

Qu’est-ce qui peut faire penser que les choses se soient passées ainsi ? Le fait que ces promesses semblent avoir reçu un début d’exécution : Noblet et Deleplanque ont bénéficié d’un non-lieu après quelques mois d’instruction (dix mois tout de même), in August 1929. Il faut vraiment que Noblet ait eu le sentiment de servir le pays en acceptant le marché qui lui avait été présenté, et qu’il ait eu une pleine confiance dans sa hiérarchie, pour avoir supporté aussi longtemps sans réagir d’être dénoncé dans la presse.

Ce qui peut l’avoir poussé à patienter jusqu’au non-lieu et à croire que les promesses seraient tenues, – et à nous que promesses il y a eu – c’est qu’en de multiples occasions le Ministère qui avait porté plainte contre lui, relayé par la quasi-totalité de la presse, a minimisé son délit, parlant d’une simple faute administrative, d’une erreur de jeunesse commise par un fonctionnaire bien noté, issu d’une famille honorable, les Noblet d’Anglure. Cela est si patent que d’aucuns s’en sont étonnés, à l’extrême droite comme à l’extrême gauche. Manifestement « les hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay entendent absolument couvrir le noble M. de Noblet, menacé dans son avenir[82] ».

De son côté, loin de protester contre la plainte qui le vise, contre sa convocation devant un Juge d’instruction, contre les accusations proférées contre lui par la presse, Noblet n’a rien fait qui puisse empêcher que le scénario qu’on lui avait annoncé aille jusqu’à son terme, à savoir la proclamation de son innocence et sa réintégration. Le Petit Bleu de Paris en témoigne :

Mrs. de Noblet se refuse naturellement à toute interview et à toute déclaration[83].

Il en a reçu l’ordre[84] affirme Le Soir. Même sans ordre, Noblet suggère que spontanément il aurait fait de même :

À mon grand regret, nous a déclaré M. de Noblet, il m’est absolument impossible de vous faire la moindre déclaration sur cette affaire. Tout ce que je savais et qui me paraissait de nature à pouvoir faire éclater la vérité, je l’ai dit à mes chefs hiérarchiques. C’est à eux seuls qu’il appartient de faire les déclarations qu’ils jugeront opportunes et nécessaires. N’oubliez pas que je suis un fonctionnaire et, comme tel, astreint à la discrétion la plus grande.

Morning, on Tuesday 16 th 1928.

Noblet le répétera souvent en des termes où il manifeste, en fonctionnaire exemplaire, son entière soumission à ses chefs :

J’ai gardé le silence au début de cette affaire, ma situation de fonctionnaire m’obligeant à laisser à mon département le soin de donner des éclaircissements comme il le jugerait opportun[85].

Logiquement, rien ne s’oppose donc à ce que l’affaire soit bientôt déclarée close, et à terme oubliée pas l’opinion.

Seule menace, la vérité officielle n’est pas admise par tous. Une rumeur circule dont une certaine presse fait état, that, si elle était avérée, remettrait tout en question. Dès le 20 th Aux Écoutes écrit tout net :

Certains, the Quai d'Orsay, vont même jusqu’à affirmer que tout fut concerté entre M. Léger et une personne étrangère à la maison et que les aveux Noblet-Deleplanque sont une comédie pour le peuple dans laquelle les deux « amis » ont accepté de couvrir M. Léger, avec la promesse qu’il ne leur serait rien fait et qu’ils auraient, en tout cas, des compensations.

Aux Écoutes, Saturday 20 th 1928.

Ce n’est pas parce qu’Aux Écoutes est un hebdomadaire à scandales et prête habituellement une oreille complaisante aux ragots, surtout quand ils sont malveillants, que la rumeur n’existe pas ni que celle-ci ne soit fondée.

D’autres journaux, et pas seulement L’Action française, doutent de la sincérité des aveux de Noblet, rappellent les circonstances où ils ont été obtenus, parlent de moyens dignes de l’Inquisition, soutiennent qu’il a été mis à la Question. C’est assurément exagéré mais on parle de trois inspecteurs qui se seraient relayés pendant des heures pour le faire craquer. Certains affirment qu’on n’en a pas eu besoin, qu’on a seulement « abusé de sa naïveté », qu’on a « utilisé sa faiblesse d’esprit pour lui dicter l’aveu des responsabilités qu’il n’a pas[86] ».

Le Ministère lui-même, dans un communiqué, confirme ces appréciations, « [Noblet] n’aurait été que léger, imprudent et peut-être inintelligent[87] ». Ce faisant, le Ministère apportait involontairement de l’eau au moulin de ses adversaires en rendant plus crédible la thèse d’un abus de faiblesse aux dépens de Noblet.

Les voix qui doutent de ce qu’ils appellent « la thèse du gouvernement » ou « la vérité officielle » n’ont pas été entendues, le scénario imaginé à Cocherel a pu être mis en œuvre et au Conseil, tout s’est passé comme prévu, il a bel et bien été décidé de porter l’affaire devant la Justice.

Ou plutôt de demander à Barthou, le Ministre de la Justice, d’y réfléchir et de l’envisager. In fact, on a frôlé la catastrophe, Barthou ayant d’abord refusé de lancer les opérations. Le jurisconsulte officiel du Quai d’Orsay, le professeur Jules Basdevant, n’y était pas favorable non plus[88].

Louis Barthou, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Louis Barthou, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Mais Barthou cèdera au bout d’une pleine semaine et le mardi 23 th, après avoir beaucoup consulté, il permettra que la plainte contre Deleplanque et Noblet soit bien enregistrée et une instruction aussitôt lancée, le lendemain, confiée au Juge Girard[89].

Début de l’instruction (24 th 1928)

Certains détails sont troublants. Par exemple le fait que, au cours des premiers mois, les journaux ont rendu compte en détail des progrès de l’instruction sans que personne ne proteste contre ces atteintes au secret de l’instruction. Les déclarations de Deleplanque et Noblet, interrogés séparément, sont partout retranscrites, de même le déroulé de leur confrontation. Deleplanque avoue et charge Noblet. Celui-ci nie avoir autorisé le journaliste à emporter le document. Aucune protestation du Gouvernement en tout cas : toutes ces informations détournent opportunément l’attention de l’hypothèse d’une fuite organisée.

Autre détail bizarre, le fait qu’au-delà du 27 December, au lendemain d’une ultime audition des deux inculpés dans le bureau du Juge Girard, plus rien n’a transpiré dans la presse. Parce qu’au Gouvernement on a décidé de revenir à une pratique plus régulière ? Ce changement s’explique plutôt par le fait que Girard a été dessaisi de l’affaire et qu’un nouveau Juge, un certain Aubry, a été nommé à sa place. Explication officielle du dessaisissement de Girard : il a été promu Conseiller à la Cour.

Indeed, il a été dessaisi alors qu’il avait très bien travaillé au point qu’on lit ici et là que « l’instruction de l’affaire touche à sa fin[90] », ie, Girard était sur le point de publier sa décision. Le Parquet ne lui en a pas laissé le temps.

Pour quelle raison, dans quel but ce dessaisissement de Girard sinon pour confier l’affaire à un nouveau Juge. Première explication : pour gagner du temps. Obligé de reprendre l’instruction à son début, Aubry ne pourrait prendre sa décision avant un certain temps. L’instruction était sur le point de se conclure au début de janvier 1929, elle ne se conclura que le 20 août suivant. Le Figaro y voit une preuve supplémentaire de l’implication du Gouvernement :

On a fait traîner les choses en longueur – l’ouverture de l’instruction est du mois d’octobre ! Et l’on a choisi l’heure calme des vacances pour liquider cette affaire « ennuyeuse » par un non-lieu. L’étouffoir d’un non-lieu en vacances parlementaires et judiciaires arrangera tout[91].

La décision, rendue en période de vacances, avait plus de chances de passer inaperçue. Et l’affaire d’être oubliée.

Le Juge Aubry ne rendra son ordonnance de non-lieu en faveur de Noblet et Deleplanque que le 20 août 1929.

La plupart des journaux ne considèrent pas comme anormal ni suspect le fait que l’instruction ait duré si longtemps, ils y voient au contraire le signe de ce que la Justice fait bien son travail : l’enquête a été « longue et difficile » (L’Écho de Paris), « longue et minutieuse » (Morning). Le temps de la Justice n’est pas celui des médias, elle a tout à gagner à travailler à son rythme.

Prise plus tôt, l’ordonnance de non-lieu n’aurait pas manqué de surprendre et risquait de déclencher une polémique, tant elle allait à contre-courant de ce que répétait alors la presse, à savoir la gravité des accusations (espionnage et complicité) et des sanctions prévues par la loi.

Mais le dessaisissement de Girard peut ne pas avoir eu pour but de simplement retarder le moment où l’instruction serait déclarée close, le Parquet peut y avoir été contraint eu égard à ce qu’on a su de la décision que le Juge allait prendre. Une décision non conforme aux attentes du Gouvernement.

Quand Girard aura été dessaisi, l’hebdomadaire Aux Écoutes suggèrera que c’est justement pour s’être montré trop curieux que ce Juge, « qui passe pour être un juge sévère », a été remplacé[92]. L’Ami du Peuple confirmera tardivement cette hypothèse :

Les déclarations de Horan au Quai d’Orsay [avaient été] recueillies par le Directeur du service de presse [Bargeton], celui-ci les a condensées dans un rapport adressé au Cabinet. Qu’est devenu ce rapport ? À l’instruction, le premier juge [Girard] le réclama en vain[93].

Girard a été remplacé « À la suite de quelle intervention ? » avait demandé Aux Écoutes. L’Ami du Peuple suggère la réponse : le rapport a été adressé « au Cabinet », dont le Directeur ne nous est pas inconnu.

Le remplaçant de Girard, le Juge Aubry, ne décevra pas le Parquet : il a finalement pris sa décision, in August 1929, sans avoir « jamais touché au dossier pendant cinq mois[94] », il « ne vit ni un inculpé, ni un témoin, ne fit jamais aucun acte d’instruction[95] ». Il avait été nommé pour cela. Ainsi s’expliquerait que la presse, à partir de janvier, n’ait plus rien su des progrès de l’instruction : d’instruction il n’y avait plus.

Charles Maurras, in L’Action française, va plus loin : le Juge Aubry s’est très vite convaincu, comme Girard avant lui, que « la version officielle ne tenait pas debout » mais à la différence de son prédécesseur, il a lui accepté l’idée « qu’il valait mieux ne pas se montrer trop curieux[96] ». This idea, qui en a convaincu le Juge sinon le Gouvernement, en l’occurrence le Ministre de la Justice ? On sait son pouvoir sur les magistrats :

L’opinion générale est que M. Barthou peut compter sur ses magistrats. Il les connaît. Il les a vus à l’œuvre. Il les a commandés, promus, décorés. Il sait parfaitement qu’ils font ce qu’on leur dit et demandent que l’on leur dise.

« Conformément aux conclusions du Parquet Mrs. Aubry, Juge d’instruction, vient de signer une ordonnance de non-lieu en faveur de MM. Roger Deleplanque et Noblet d’Anglure[97] » : cette formule habituelle prend en l’occurrence un singulier relief.

Aubry a signé tout ce qu’on a voulu. Girard son prédécesseur n’avait apparemment pas fait preuve de la même soumission. Revenant sur le dessaisissement de Girard au profit d’Aubry, Le Figaro, en juin 1931, écrira tout net :

Dans son infortune, [Noblet] eut la chance de tomber sur un magistrat intègre, qui chercha sincèrement la vérité.

Non seulement l’instruction consciencieuse de M. Girard fit éclater l’innocence de M. de Noblet, mais il fit clairement connaître l’odieuse machination dont il était la victime. Vainement s’empressa-t-on de changer ce « maladroit » juge d’instruction, le non-lieu s’imposait. Le Figaro, 16 June 1931.

Le comble

Il est un dernier fait qui, plus que tout, peut étonner dans la conduite de l’affaire. Les contemporains ne l’ont pas relevé, ils ont été d’abord tellement assaillis d’informations que, un clou chassant l’autre, ils n’en ont pas perçu l’importance.

Ce fait le voici : dès le début de l’instruction, le jeudi 25 th 1928, avant même les auditions de Deleplanque et Noblet par le Juge Girard, il était clair que l’affaire vraiment « ne tenait pas debout », si bien que le Juge aurait pu (dû) immédiatement déclarer close l’instruction. Il n’en a pas été décidé ainsi.

En effet, ce 25 th, le Juge Girard – il avait été nommé de la veille – a reçu « un amiral au sujet de la valeur secrète que pouvait présenter le compromis franco-anglais sur l’accord naval au point de vue de la défense nationale ». La presse en a aussitôt fait état mais sans révéler ni le nom du militaire ni surtout ce qu’a été sa réponse, aussi bien L’Écho de Paris (cité ci-dessus) que L’Avenir and Excelsior ou en province Le Progrès de la Somme, Le Petit Provençal et bien d’autres. Son identité ne sera dévoilée que le 3 November. Il s’agissait du Contre-amiral Georges Mouget, Sous-chef d’État-Major général à la Marine. Bizarre ce silence d’une dizaine de jours à un moment où la presse était encore parfaitement informée et rendait compte de tout ce qui se passait et se disait dans le bureau du Juge. Pourquoi n’a-t-on pas voulu que la réponse de l’Amiral soit immédiatement connue ? La question portait pourtant sur un point essentiel. Justement, c’est son importance qui explique l’hésitation à la divulguer.

Contre-Amiral Georges Mouget

Contre-Amiral Georges Mouget

in 1928 Sous-chef d’État major général

La veille du jour où l’Administration a laissé fuiter l’information sur l’audition de l’Amiral, soit le 2 November, le Juge Girard avait reçu Charles Corbin, le Directeur des Affaires politiques et commerciales du Quai d’Orsay, et il lui avait posé les mêmes questions qu’à l’Amiral. Sans résultat. Corbin a répondu qu’« il n’appartenait pas au Département des Affaires étrangères de se prononcer sur le point de savoir si le document disparu intéressait la Défense nationale ou la Sûreté de l’État ». Corbin suggéra que c’est plutôt du côté du ministère de la Marine ou de la Guerre qu’on trouverait la réponse à la question posée.

Le Juge était bien placé pour savoir que la suggestion était judicieuse puisqu’en effet, l’information lui était venue de la Marine. Tôt ou tard elle allait être connue de la presse. Les autorités ont décidé de communiquer elles-mêmes aux journaux la réponse du Contre-amiral pour ne pas être plus tard accusées de rétention d’une information capitale.

La déclaration de Mouget avait été des plus nettes et toute la presse en a rendu compte sur tous les tons dès le 3 novembre et les jours suivants. S’agissant du document publié par Horan, on lit partout : « Ce texte n’avait aucun caractère secret au point de vue militaire[98] », « Les documents n’ont pas le caractère secret au point de vue militaire et au point de vue national[99] », et « pas davantage d’intérêt militaire pour la défense nationale[100] », ni « la sûreté extérieure de l’État[101] ».

[Le juge] a demandé à l’amiral Mouget si les documents livrés à Hearst intéressaient la défense nationale : « Aucunement » a répondu l’amiral.

L’Action française, 3 November 1928.

La question du caractère secret ou non des documents disparus, de leur importance sur le plan militaire et de leur rapport avec la Défense nationale était très exactement, selon l’acte d’accusation, ce pourquoi Deleplanque et Noblet avaient été inculpés. Tous les journaux l’avaient répété. Et voilà que le motif de l’inculpation avait disparu. L’accusation théoriquement devait tomber d’elle-même.

L’Action française, le jour même où la réponse de l’Amiral était connue, en tira les conséquences.

Les représentants du gouvernement ne savent plus s’ils ont un sujet de plainte ! […] Le non-lieu s’impose, dans la jurisprudence de la loi sur l’espionnage, l’inculpation n’ayant plus de fondement.

L’Action française, 3 November 1928.

De même The Work :

On se demande, dans ces conditions, comment la justice pourrait poursuivre une affaire dont se désintéressent ceux-là mêmes qu’elle devrait particulièrement intéresser.

The Work, 3 November 1928.

Que restait-il d’autre dès lors à reprocher à Noblet et Deleplanque sinon des « bagatelles[102] » que le Quai d’Orsay aurait pu traiter en interne. L’instruction aurait pu être immédiatement interrompue. Cela n’a pas été décidé.

Parce que, étant donné le retentissement de l’affaire dans la presse, y compris à l’international, il n’était plus possible de faire autrement. On ne peut imaginer le Juge Girard, au lendemain du jour où il avait commencé son instruction, être autorisé à immédiatement y mettre un terme. Pour le Pouvoir, déjà suspecté de pratiquer, en diplomatie comme en tous domaines, une politique du secret, comment pourrait-il affirmer soudain qu’il n’y a pas d’affaire Horan. Depuis la mi-octobre et jusqu’à la fin de l’année, l’affaire a pris une telle place dans la presse, avec à chaque jour ses révélations, qu’elle a été suivie comme un feuilleton par ses lecteurs : l’opinion n’aurait pas accepté d’être privée de la suite.

Fin de l’instruction – Non-lieux (20 août 1929)

La plupart des journaux ont annoncé les non-lieux en pages intérieures, sans détails. Donner une plus large place à l’information revenait à souligner combien ils avaient été crédules et peu professionnels en insistant sur la gravité d’une affaire qui n’existait pas.

Difficile d’être plus laconique et discret que Le Progrès de la Côte d’or :

L’AFFAIRE HORAN

——

Paris, 20 août

Mrs. Aubry, juge d’instruction, vient de rendre une ordonnance de non-lieu en faveur de M. Roger Deleplanque et de M. Noblet d’Anglure, inculpés, à la suite de l’affaire Horan, d’espionnage et de complicité.

Le Progrès de la Côte d’Or, 21 août 1929.

Quelquefois, l’affaire n’a même pas droit à un titre, juste à quelques lignes perdues dans une énumération de nouvelles, par exemple dans La Gazette de Biarritz-Bayonne or Le Radical :

Mrs. Deleplanque et de Noblet qui avaient été accusés de divulgation de l’accord naval franco-anglais, bénéficient d’un non-lieu.

La Gazette de Biarritz-Bayonne, 21 août 1929.

L’enquête judiciaire ouverte sur la publication du compromis naval franco-britannique, se termine par un double non-lieu en faveur de MM. de Noblet et Deleplanque.

Le Radical, 25 août 1929.

Time, Le Journal des Débats[103], en général si précis et complets, sont muets sur ce qui a motivé la décision du Juge. Les quelques journaux qui consacrent un article à un rapide historique des faits le terminent tous par la même formule :

Après une longue instruction, Mrs. Aubry vient de signer en faveur [de Deleplanque et Noblet] une ordonnance de non-lieu et a avisé leurs avocats de sa décision[104].

Seul l’hebdomadaire L’Ère nouvelle a osé évoquer, à mots couverts, ce qui a motivé le Juge, au risque d’être complètement incompréhensible. Comment en effet, après avoir rappelé que Deleplanque et Noblet étaient suspectés d’espionnage et complicité, se contenter d’écrire :

Cette « fuite » [du document] ne présentant pas les caractéristiques d’un délit[105]…

Seul Cross osera être explicite, mais trois mois après que les ordonnances furent prononcées, écrivant, the 17 November 1929 :

Le juge d’instruction [a] estimé qu’il ne s’agissait pas d’un secret concernant la défense nationale.

Personne n’est allé plus loin, du moins en France. Il en va autrement à l’étranger, spécialement aux États-Unis, où on lit un peu partout :

An investigating magistrate rules there was no ground for prosecution of the Count on charges of espionage and plotting against the security of the State[106].

Fin de partie ?

Les non-lieux vont-ils clore l’affaire ? Nombre de journaux l’ont aussitôt affirmé, entre beaucoup d’autres :

L’affaire de la divulgation de l’accord franco-anglais se termine par un non-lieu.

L’Avenir

Un non-lieu clôture l’affaire de la divulgation du compromis naval franco-britannique.

L’Express de Mulhouse

Voilà qui pourrait rassurer les personnes impliquées, quelles qu’elles soient, spécialement au Gouvernement.

Mais la plupart des journaux annoncent avec raison non pas la fin de l’affaire mais la fin de l’instruction, ce qui n’est pas la même chose. Même si une instruction est déclarée close, le Parquet, sous l’autorité du Ministre de la Justice, a la possibilité d’ouvrir une nouvelle instruction sur de nouvelles bases.

Force est de constater que le Gouvernement, him, a choisi de considérer l’affaire comme close puisque le Parquet, qui aurait pu ouvrir une nouvelle instruction, n’en a rien fait.

Dans l’opinion en revanche, l’affaire n’est pas close, d’abord parce que la presse d’opposition, pendant les mois qui suivent, va s’employer à répéter périodiquement que, sur le fond, trop de zones d’ombre subsistent, que la conduite des enquêtes par les autorités n’a tendu qu’à éviter un scandale d’État. À elle seule, la presse d’opposition avait-elle le pouvoir de faire redémarrer l’affaire ?

C’est Noblet qui, contre toute attente, obtiendra ce résultat. À l’annonce des non-lieux, sa réaction, en privé, a été de dire son refus d’en rester là. Le jour même, in L’Action française, qui de toute la presse semble l’avoir approché de plus près, Charles Maurras en témoigne :

Nous ne savons pas ce que fera M. Deleplanque. Nous croyons savoir que M. de Noblet n’en restera pas là.

L’Action française, 21 août 1929.

Maurras n’en dit pas plus, il ne dévoile pas ce que sera la stratégie de Noblet, ce qui serait contre productif dans le combat qui va se poursuivre. Face à « la justice [that] a senti le péril d’un débat public », d’où les non-lieux dont ont bénéficié Deleplanque et Noblet, il est probable que ceux-ci, qui pendant l’instruction « se sont si bien défendus en attaquant[107] », vont persévérer dans cette voie. Cross, qui semble avoir également bénéficié de confidences de Noblet, confirme le lendemain son insatisfaction et donne une indication sur ce que sera sa cible, si effectivement attaque il y a :

Ce dernier [Noblet] ne se déclare pas satisfait et prétend qu’il fut victime de chefs peu scrupuleux. Il proteste énergiquement contre la façon dont cette affaire a été progressivement étouffée.

Maurras a été le premier à avoir pressenti que Noblet n’était pas le fonctionnaire soumis et silencieux et peut-être « inintelligent » qu’un communiqué officieux avait présenté à l’opinion.