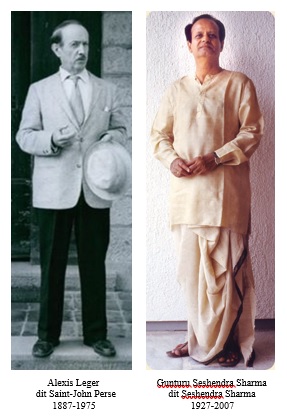

Saint-John Perse, Seshendra Sharma Prophètes et poètes sont les seuls hors du temps, Diane Nairac

à D.R.N.

En 1960, Saint-John Perse acceptait « pour la poésie » le prix Nobel de littérature. Son allocution au banquet Nobel[1], avec le recul d’une œuvre quasiment achevée, en traduit l’intention définitive. La limpidité de cette allocution et sa valeur tiennent au fait qu’elle représente, par la logique de la démonstration, une forme d’expression autre que la fulguration de l’être dans le réel, que le lecteur perçoit de poème en poème. Quelle est finalement cette intention définitive ? La poésie interroge le mystère du monde, la poésie ouvre à l’homme les voies de la jubilation, physique et spirituelle, elle est humaniste et universelle, elle est « action qui déplace les bornes ».

En 1999, le poète telougou, Seshendra Sharma[2] reçoit, à New Delhi, la plus haute distinction littéraire de l’Inde, la Sahitya Akademi Fellowship. Le discours de réception, intitulé Purge the Literary Field![3], est une proclamation du rôle du poète pour l’élévation de l’homme, au cœur de la modernité de l’Inde, affligée d’un effondrement moral. Ainsi, le « mérite » est-il délaissé, voire méprisé, au profit du pouvoir et de l’injustice. Le poète est l’homme désintéressé, qui, à l’instar de Valmiki, auteur du Ramayana, lance un cri d’indignation destiné à traverser les siècles. Adossé à la culture indienne, voire mondiale, Seshendra fait valoir que la compassion est la raison d’être de la littérature. Par la force de cette émotion première, le poète entend réconcilier avec la nature l’Inde post-indépendante, allumer un feu de haine contre les assassins de la vie profonde, amener son peuple à la conscience, et au progrès véritable, celui du sens et de la valeur de l’action. Est en même temps insistante la proclamation de la parole poétique comme la seule force qui fasse avancer le monde. Elle est un tragique et sublime engagement pour l’homme.

Le rapprochement interculturel proposé ici s’inspire de la spécificité d’une parole qui traverse l’espace. Ces deux poètes, échappés de leur environnement immédiat, entrent par l’imagination créatrice dans une aventure humaine élargie aux merveilles du monde. La beauté, chez Seshendra, est « à reconquérir » (OC, p. 268), comme chez Saint-John Perse, moins comme un éblouissement passé que comme une traversée du Temps de l’univers. Ce sens de la beauté, au cœur de la perception poétique, s’allie la beauté de la langue, au sommet d’un art poétique indiscutable.

Alors que le discours de Stockholm, Poésie, se suffit à lui-même dans la démonstration du pouvoir spirituel de la poésie pour « évoquer … une condition humaine plus digne de l’homme originel[4] », l’expression poétique de Seshendra est plus parfaite illustration de son propos – de quelle tragique manière le poète porte en lui les émotions et l’avenir du monde :

Poetry is coming like a red red horse.

Like an arrow from my blood, like the life

of a martyr! It is not letting me breathe!

My Country – My People, Canto IV[5]

Le poème arrive comme un cheval écarlate.

Comme une flèche tirée de mon sang, comme la vie

d’un martyre ! Il m’empêche, il m’empêche de respirer !

Mon Pays – Mon Peuple, Chant IV

My Country – My People and Selected Poetry

My Country – My People and Selected Poetry

La mise en perspective de ces deux poètes, porteurs d’un message de civilisation, mettra donc en lumière une conscience et une expérience partagées que la poésie répond au « bien de la race humaine »[6]. L’analyse croisée des aspects fondamentaux de leur œuvre révélera cet engagement. Par ailleurs, alors que nous confrontons deux cultures, Seshendra Sharma, comme Tagore avant lui, entendait que sa poésie parlât au monde. Pour cette raison, elle fut traduite en anglais par le poète lui-même. Ces traductions, qui transmettent une émotion intacte et des images ancrées dans sa terre natale, nous permettent de mettre en valeur l’inspiration profonde du poète face à un Saint-John Perse, pour qui « la grâce d’un langage où se transmet le mouvement même de l’Être » (OC, p. 444) ne peut être que celle de la langue française. Nous observons que la volonté universaliste de Seshendra s’appuie sur une connaissance intime de la littérature occidentale, alors que celle de Saint-John Perse s’appuie sur une connaissance encyclopédique du monde. Tous deux obtiennent, à partir de cette appréhension différente de la réalité, de la transcender pour « évoquer dans le siècle même une condition humaine plus digne de l’homme originel. » (OC, p. 447).

Le prophète

L’œuvre de Seshendra incarne l’absolu de l’amour, dans une parole à la fois historique, et en retrait du monde. L’amour élargit l’expérience humaine, l’union, la beauté, la douleur à l’espérance concrétisée d’une vie meilleure :

… inscrite en lui comme une tornade l’idée d’une force de vie et de combat contre les puissances obscures, qui cherchent à enlever à l’homme son pain et sa liberté[7] …

L’éveil de la conscience rejoint pour le poète les grandes leçons, les bienfaits de la terre. Cette force cosmique sous-tend son action subversive et la distingue. Tel Rimbaud, qu’il cite pour expliquer la place de la poésie dans l’action créatrice des grands esprits de l‘humanité, il se veut « voleur de feu … chargé de l’humanité, des animaux même[8] », mais sa quête prend sa source dans la permanence des forêts, la sagesse du fruit et la profondeur du silence. Le poète traduit ainsi sa ferveur existentielle :

This is spring, the year’s first dream, in

which I trudge my way on the body of my country

like the dream that preludes the dawn, covering

my nakedness with my country’s forests, tying the

rivers as my turbans, carrying my road on my shoulders.

My Country – My People, Canto I[9]

Voici le printemps, le premier rêve de l’année, et dans ce rêve,

sur le corps de mon pays, je marche, comme le songe qui annonce l’aurore, recouvrant

ma nudité de ses forêts, enroulant mes turbans de ses rivières,

portant ma route sur mes épaules.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant I

Cette figure, enracinée dans l’Inde millénaire, inspirée comme un prophète de Michel-Ange, dépasse les frontières de l’espace et du temps.

La somptuosité de cette parole vient du fait qu’elle se structure à partir d’une pensée individuelle profonde et aussi de la fréquentation éprouvée de la littérature occidentale, ancienne et moderne. Le poète se fait d’abord connaître par la traduction du poème épique persan Shamana de Matthew Arnold. Ses références sont multiples, de La Bible au Ramayana, de La Comédie à Vents. Cette stature s’impose d’emblée dans les huit « Chants » de My Country – My People, tout d’abord par une auto-proclamation, que traduit le « Je », « I », incantatoire :

… with my life I raise massive walls

on the frontiers of my country, high into the chests

of our enemies; …

I give shapes, forms and voices to rocks

and release them from silences. …

I shall gift that consciousness to my country

with my four-dimensional poems …

My Country – My People, Canto I[10]

… par le souffle de ma vie, j’élève des murs massifs

aux frontières de mon pays, qui défoncent la poitrine de

nos ennemis ; …

Je donne aux rochers des formes, des contours, des voix,

pour les délivrer du silence. …

Je ferai à mon pays le don de cette conscience

aux quatre dimensions de mes poèmes …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant I

Apparaît ensuite la figure du combattant de l’esprit, qui peine dans son œuvre d’éveil des consciences et de dénonciation des « bouchers qui abattent les arbres[11] » ; et dans cette ascèse, la torture de la compassion, au prix d’un renoncement héroïque pour la cause de la nation :

My legs were chopped off, but I kept

walking, treading the distance;

My hands were chopped off, but I kept

on walking, sculpturing my dreams.

My tongue was chopped off but went on

walking holding just silence …

Here, a child is leading a young calf to

feed having no food himself; where even childhood

has to work to survive;

There, my legs really got chopped off …

My Country – My People, Canto VI[12]

Mes pieds arrachés, je marchais quand même, indifférent

à la distance ;

Mes mains arrachées, je marchais quand même, sculptant

mes rêves.

Ma langue arrachée, je marchais encore, ne portant

que silence …

Et voici qu’un enfant emmène un jeune veau au pâturage, un

enfant lui-même privé de nourriture ; ici même où

l’enfance travaille pour survivre ;

Alors, mes pieds s’arrachèrent pour toujours …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant VI

Alors que le poète souffre pour son peuple, la cause même de cette souffrance le place à l’écart d’un environnement qu’il rejette avec force. Cet environnement pour partie évoque la vie des écrivains en Inde, où le conformisme fait loi, où les stéréotypes engendrent la sclérose de l’art, où la parole du poète s’impose au prix d’un combat sans merci pour s’affranchir des catégories du temps. Telle pour Seshendra la poésie véritable. La lumière mystique des montagnes lui inspire le souffle créateur, et pour autant, comme une sortie, puis une rentrée dans l’atmosphère, ce souffle, sous l’impact du réel, se transforme en cri :

« How could this being live so long in the

poisonous air of that dreadful city? »

So saying the trees of Nilgiris[13]gently drew

me into their lap.

I wake up like a flower in the mornings of

Hyderabad and walking in its roads I turn into a

rumbling volcano, ready to erupt.

My Country – My People, Canto III[14]

« Comment a-t-il pu, cet être, vivre si longtemps dans

l’air empoisonné de cette ville terrifiante ? »

Parlant ainsi, les arbres des Nilgiris doucement me berçaient

sur leur cœur.

Comme une fleur, je m’éveille dans les matins d’Hyderabad,

et quand j’arpente ses rues, je deviens

ce volcan qui gronde, au bord de l’éruption.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant III

Son niveau de conscience élève le poète au-dessus de l’homme ordinaire et le prédispose à un afflux de vie[15]. Il ne peut échapper à son ultime destin :

Evil has been haunting the world despite many men of action who rose up against it. In all times and in all centuries thinkers, crusaders, honest and truthful men were humiliated and persecuted. Despite this historical threat, I cannot change[16] …

Dans sa blessure intime, génératrice de l’œuvre, le poète rejoint Dante sept siècles plus tard depuis le désastre humain, à ses yeux, de l’Inde entrée dans la modernité. Il aura la même volonté de création d’un monde nouveau, et d’unification des peuples par le langage, la même certitude de sa parole.

Chez Saint-John Perse s’illustre en filigrane de l’œuvre, un sens privilégié de la « naissance » :

Et c’est l’heure, ô Poète, de décliner ton nom, ta naissance et ta race …

« Exil », VII (OC, p. 137)

Il donne au poète, cet être à part, ce regard inédit, sa justification définitive, et à l’œuvre la qualification d’un humanisme nouveau, qui transcende la culture, voire les civilisations :

Et qui donc, né de l’homme, se tiendrait sans offense aux côtés de ma joie ?

– Ceux-là qui, de naissance, tiennent leur connaissance au-dessus du savoir.

Amers, « Invocation », 6 (OC, p. 268)

La distance entre le poète et les hommes de son temps, entre l’œuvre et l’histoire, distance dans une certaine mesure subie, puis choisie, est par essence de nature prophétique. La nature de la distance prophétique chez Saint-John Perse est la distance naturelle de l’éblouissement. L’enfance antillaise est une réalité sensible, un prisme à travers lequel le poète voit le monde. Il n’aura d’autre affirmation que cette « Joie ! … déliée dans les hauteurs du ciel ! » (OC, p. 14) Et même lorsque le désastre politique le contraint à l’exil, malgré sa solitude morale, ce regard s’impose, qui voit aux heures les plus sombres la promesse d’un retour à la vie triomphante :

J’ai fondé sur l’abîme et l’embrun et la fumée des sables. Je me coucherai dans les citernes et dans les vaisseaux creux,

En tous lieux vains et fades où gît le goût de la grandeur.

« Exil », II (OC, p. 124)

Le poète porte également en lui deux mondes, celui de l’engagement professionnel et familial, déterminant dans les premières années de sa carrière[17], et celui de la parole inspirée, qu’il sacrifie au premier jusqu’à ce que la libèrent les circonstances de l’exil :

… Or il y avait un si long temps que j’avais goût de ce poème, mêlant à mes propos du jour toute cette alliance, au loin, d’un grand éclat de mer …

Et qui donc m’eût surpris dans mon propos secret ? gardé par le sourire et par la courtoisie, parlant, parlant langue d’aubain parmi les hommes de mon sang – à l’angle peut-être d’un Jardin public, ou bien aux grilles effilées d’or de quelque Chancellerie …

Amers, « Invocation », 5 (OC, p. 263)

Les plus éclairés de ses contemporains saisirent la dimension extraordinaire de cet être, habité d’une « alliance » avec « ce qui dépasse en lui l’ordre temporel » (OC, p. 571), porteur de la puissance mystérieuse évoquée ici « d’un grand éclat de mer », doué d’une clairvoyance quant aux méandres de l’histoire, que nous qualifierons de spirituelle, et qui le place à l’écart du commun des hommes :

Je discernais en 1905, que ce garçon débarqué de sa Guadeloupe, qui cherchait à me déconcerter avec ses larges yeux (il ne les a plus) fixés sur moi, appartenait à l’élite humaine[18] …

Valery Larbaud, qui, avec Gide, lui ouvre les rencontres les plus fécondes à Londres, ressent à l’occasion de sa première rencontre avec l’auteur d’Éloges une sorte d’excitation provoquée par la singularité du personnage :

Tu vas te régaler. Je lutte victorieusement contre le sommeil pour te raconter cette entrevue … Il s’est fait tout cela tout seul, aidé simplement de son dégoût de la France et de son mépris de Paris … Il m’explique tout cela tranquillement, et parle de ses occupations comme un prince régnant parlerait des charges de son État[19].

Et lorsque par la suite il voyage, Alexis Leger inspire à d’autres cette même émotion, empreinte d’admiration et d’interrogation. Francis et Katherine Biddle, dont l’accueil à Washington fut d’une rare élégance, ne s’y tromperont pas :

AL a un côté secret qui peut être égoïste et sans pitié. C’est là que repose l’intégrité de sa mission, quelque chose de solitaire, d’intouchable et peut-être même d’impitoyable dans les rapports humains[20].

Le poète à son tour confirmera qu’il est dans ce monde, sans lui appartenir :

« J’avais, j’avais ce goût de vivre chez les hommes, et voici que la terre exhale son âme d’étrangère … »

« Pluies » (OC, p. 147)

Alors qu’il s’efforce de traduire le réel dans l’intensité des sensations et la diversité de l’expérience humaine, cet engagement prophétique pour la vie est aussi un archétype de la distance :

« … Ils m’ont appelé l’Obscur et j’habitais l’éclat. »

Amers, « Strophe » (OC, p. 283)

Le poète

Voyons dès lors ce qui caractérise cette figure de poète, Saint-John Perse. Tout d’abord une conscience d’élite, liée à la fois à la dureté de l’expérience coloniale (premier exil des ascendants, d’où l’attachement aux origines), à l’enfant Alexis, seul garçon de la famille, à la condition du planteur, qui vit en maître de propriétés agricoles, à la bénédiction de la nature tropicale, qui éduque la sensibilité à l’abondance, et l’émotion à l’ouverture :

… toutes choses suffisantes pour n’envier pas les voiles des voiliers

que j’aperçois à la hauteur du toit de tôle sur la mer comme un ciel.

Éloges, « Écrit sur la porte » (OC, p. 8)

Cette conscience d’élite, on peut aussi parler d’orgueil insulaire, va de pair chez le poète avec une conscience éthique et une exigence morale, qui portent en soi une élévation vis-à-vis du monde. Une exigence morale familiale d’abord : à la mort de son père, le jeune Alexis, se retrouve, à 19 ans, dans le rôle de père de famille, responsable de sa mère et de ses trois sœurs, une hantise qui ne le quittera pas. Parallèlement, grandit en lui le regard poétique, et se forme la stature du visionnaire, meneur d’hommes. Cette intuition, déjà exprimée dans Éloges :

(… comme celui qui dit à un plus jeune : « Tu verras ! »

Et c’est lui qui s’entend avec le maître du navire)…

« Éloges », III (OC, p. 35)

s’affirme sans faille dans Anabase :

Au seuil des tentes toute gloire ! ma force parmi vous ! et l’idée pure comme un sel tient ses assises dans le jour.

Anabase, I (OC, p. 93)

La mission du poète sera ainsi de proclamer l’émergence « de très grandes forces en croissance » dans les décombres de l’histoire et la sclérose des productions humaines. Il en sera le porte-parole et le témoin, « aux crêtes du futur ». Il promulguera « un nouveau style de grandeur » et rassemblera dans son poème les insoumissions et conquêtes de la vie, plus hautes que la vie ordinaire. Il en sera même l’instrument, dans la mesure où ces forces le dépassent :

… disputant, aux îles lointaines, des chances du divin, elles élevaient sur les hauteurs une querelle d’Esséniens où nous n’avions accès …

Vents, I (OC, p. 183)

Tel l’absolu de la conscience chez Saint-John Perse.

Après trois années de correspondance (de 1968 à 1971), Seshendra Sharma s’unit à la Princesse Indira Devi Dhanrajgir. Avec une rayonnante objectivité et une fine perception d’artiste, poétesse elle-même, celle-ci embrasse le poète dans son histoire, sa culture, et son être profond.

Tout d’abord, le poète porte en lui le souci de son peuple jusqu’à la douleur, renforcé par le poids de l’histoire. À partir de cette conscience obsédante, se construit l’espérance de mener ce peuple jusqu’aux « portes de l’aurore[21] ». Le poème est pour lui un dialogue avec son peuple telougou, et au-delà, avec le peuple entier de l’Inde :

Chaque mot de sa poésie reflète, enracinée, son identité indienne, une passion enflammée pour sa nation.

Le mot patriotisme est de loin insuffisant pour décrire cette substance de l’esprit et du cœur[22].

Cette passion l’entraîne par ailleurs dans une aventure intérieure, et dans le monde à part où naissent les poèmes. En un temps qui sonne la « mort[23] » de l’esprit, l’homme, par la poésie, ressuscitera. Lorsque la voix du poète, alliée à la maîtrise de l’expression, s’élève à partir de la connaissance éprouvée des maîtres de la littérature universelle, le poème épique prend naissance, poursuit Indira Devi, qui nous offre ici la meilleure et la plus subtile critique de son œuvre.

Sri Virenda Kumar Jain, poète renommé de langue hindi, et critique littéraire, a comparé My Country – My People à la littérature épique occidentale, notamment The Wasteland de T.S. Eliot et Anabase de Saint-John Perse. Selon Jain, tandis que ces poèmes, et particulièrement Anabase, affirment la triomphante supériorité de la race blanche, Seshendra plonge son inspiration dans les qualités d’humilité, de patience, de sacrifice et de courage, vertus de l’Inde ancestrale[24]. Au-delà, My Country – My People consacre un vaste idéal humaniste et l’incarnation saisissante du désir créateur :

I walk, coaxing the fields that are crying;

I walk, yearning to sculpture my country’s hills

that have waited for forms, into lions, into

elephants and camels … into workers, toilers, tillers,

lovers and into epics that are like their crowns.

My Country – My People, Canto I[25]

Je marche, séduisant les champs en pleurs ;

je marche, avide de sculpter les collines de mon pays,

qui ont attendu de prendre forme, en lions,

éléphants et chameaux … en travailleurs, hommes de peine, laboureurs

et amants, en épopées qui les couronnent.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant I

La spiritualité

Seshendra poursuivra sans relâche l’exploration de l’homme : « … quelle science se préoccupe de son esprit ? … ses instincts, ses passions et émotions, ses profondeurs mystiques ? … ». L’évolution de la pensée, dit le poète, se trouve aujourd’hui face à ce « phénomène impénétrable[26] … ». Seule la littérature interroge l’homme dans sa double dimension, émotionnelle et intellectuelle. À ce titre, elle s’apparente à la science. Les deux poètes ici se rejoignent :

… du savant comme du poète, c’est la pensée désintéressée que l’on entend honorer ici … Car l’interrogation est la même qu’ils tiennent sur un même abîme, et seuls leurs modes d’investigation diffèrent.

« Discours de Stockholm » (OC, p. 443)

Indira Devi indique qu’elle fut pour Seshendra la Béatrice de Dante. Elle compare l’esprit et la démarche de Prem Patra[27] à La Comédie et fait valoir que chez Seshendra, la « délivrance » s’obtient dans un mouvement contraire : ascension purificatrice chez Dante, immersion chez Seshendra dans le monde, où co-existent, sans s’interpénétrer, le paradis et l’enfer. Il s’agit donc d’une spiritualité de lutte, « quintessence de la tragédie », où l’ego « ressuscite », brûlé par la douleur[28]. Les dieux expurgent leurs vertus et deviennent des hommes, se mêlent au mal sur la terre afin d’y créer un ciel, au même titre que le poète, à travers la conscience, la souffrance et le dépassement, travaille à transformer les hommes en dieux. Dans cette ascèse, l’homme expérimente des moments d’intensité gratifiante, où l’amour lui ouvre des espaces de perception et de connaissance. Il peut ainsi atteindre des sommets de perfection, paradis immédiat auquel aboutit le poème[29].

Est-ce par la fréquentation de la pensée occidentale, est-ce de par l’universalisme des archétypes de l’humanité, la poésie de Seshendra, empreinte d’images et d’idéal d’inspiration marxiste, présente aussi des réminiscences de symbolisme chrétien :

When you walk past holding your slates

and books,

To my eyes you look like child-christs each

carrying his cross.

Rise, my child, rise from your childhood

Cast away your books, take up your

plough.

My Country – My People, Canto VI[30]

Quand je vous vois, mes enfants, vos ardoises et cahiers

sous le bras,

Je vois des enfants-christs qui portent

chacun sa croix.

Surgis, mon enfant, de ton enfance

Jette au loin tes livres, prends

ta charrue.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant VI

Enfin, la connaissance de Seshendra du sanskrit et du kundalini yoga s’illustre dans la lecture inédite qu’il fera du Ramayana. Dans Shodasi Secrets of the Ramayana[31], il démontre que les épisodes de l’épopée védique et légendaire déploient en profondeur l’éveil de la kundalini, à savoir un chemin corporel et mystique pour atteindre la vérité transcendantale. Le prolongement de la conscience dans l’énergie cosmique et universelle est un exemple des réminiscences de la kundalini dans l’œuvre poétique :

I am the tempestuous wind

I have come to distribute to you unrest,

I am shouting to chase away oppression

from the earth.

My Country – My People, Canto VI[32]

Je suis le vent des tempêtes

Je suis venu vous distribuer l’insoumission

Mon cri chassera l’oppression

de la terre.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant VI

Ces réminiscences seront aussi présentes dans Prem Patra, épopée mystique éminemment personnelle.

Sous le double aspect de son identité poétique d’une part et de l’amour pour son peuple d’autre part, Seshendra incarne la passion de l’homme dans l’histoire. Cette passion est encore au cœur d’une réflexion sur le marxisme, étape décisive de l’évolution de l’humanité, selon le poète indien, en ce qu’il apporte une réponse aux inégalités et à la souffrance des peuples. Pour autant, le marxisme de Seshendra, dans son aboutissement moral, intellectuel et sensible, sera au service de l’éveil des consciences. La lutte se fera par les armes du langage et de l’imaginaire.

Le poète poussera ainsi, jusqu’à ses limites, l’aventure de l’esprit. Il parvient à sortir de son être sensible pour atteindre, dans sa méditation, au-delà du Temps, le grand ennemi, une osmose avec la nature, libre des horloges et de la présence humaine. Dans ce lieu, où tout est inaccessible à l’homme ordinaire, tout est don à l’homme qui se transforme. Échappé de la cité, le poète entre dans les cycles de la vie végétale. Il devient le désir de la semence, le rêve de l’arbre et l’aboutissement de la fleur. Il ne fait plus qu’un avec l’air, la terre et l’eau. Il se métamorphose en poisson, papillon, perroquet, et rejoint l’essence de l’être, où vie et mort ne font qu’un, où le renoncement est beauté, et la beauté douleur. Sa vie est entrée dans le cycle cosmique. L’être, chez Seshendra, absorbe la nature, puis la domine. Le poète s’accomplit dans cette apothéose :

… and I the Tree like a

king after coronation confers imperial gifts of cool

shades to the scorched earth.

My Country – My People, Canto III[33]

… et moi, l’Arbre,

je distribue comme un roi, après son couronnement, le don majestueux

d’ombres rafraîchissantes à la terre calcinée.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant III

La Princesse Indira décrit ce processus comme l’exploration du lieu où naissent les poèmes. La perception ultime d’une vérité nouvelle se traduit chez le poète dans la domination successive de ses symboles[34].

Spiritualité sans transcendance, entend-on, chez Seshendra Sharma, qui s’appuie sur la seule idée de l’émancipation progressive de l’esprit humain et l’exemplarité des écrivains, appelés à transformer le monde :

… who made contribution with their life and thought to the advancement of mankind removing the false line that divides thought and action and made us what we are today with the bath of their blood[35].

Quelle forme de spiritualité dans l’œuvre de Saint-John Perse ? Tout d’abord une sublimation attentive de l’homme et de son activité sous toutes ses formes, de la plus humble à la plus prestigieuse. Cette tension poussera le poète aux limites de l’esprit. La dynamique de création, comme illustré dans Vents, est construite sur l’alternance entre élan, obstacle et résolution. Ainsi, dans le Chant II, strophe 2 (OC, p. 202-204), l’on observe un contraste entre le souffle des versets où le poète prend la parole[36] :

L’hiver crépu comme Caïn, créant ses mots de fer,

règne aux étendues bleues vêtues d’écailles immortelles, …

et le rythme serré, voire haletant, de ceux entre guillemets (« poème pastiche », selon Henriette Levillain), qui ont valeur de rappel, en quelque sorte, à l’ordre poétique[37] :

« … Hiver, bouclé comme un bison, Hiver crispé

comme la mousse de crin blanc[38] … »

… rappel peut-être aussi de l’effet glacé des « beaux vers », que le poète, dès 1911, disait « haïr[39] ».

La résolution de cette tension s’incarne dans la reprise de la parole libre (sans guillemets) pour pousser plus loin l’exploration du réel, « au seuil d’un grand pays nouveau sans titre ni devise », voire de l’imaginaire, « un grand pays de bronze vert sans dédicace ni millésime » … Porté par les espaces encore vierges, dans toute sa force physique et intellectuelle, inspiré du sentiment de sa légitimité, le poète signifie qu’il s’agit d’aller au-delà de lui-même – jusqu’à l’ultime constat que cette quête est promise au silence :

Je t’interroge, plénitude ! – Et c’est un tel mutisme …

Vents, II, 2 (OC, p. 204)

Qu’importe, d’ailleurs, pour Saint-John Perse, ce « mutisme » cosmique, car c’est bien la mystique des forces de la nature que sollicite le poète, pourvu que s’ouvrent pour l’homme les voies de son « renouement » (OC, p. 226). L’urgence de dénoncer « l’écart qu’on laisse croître entre l’homme temporel et l’homme intemporel » (OC, p. 446) met en avant le rôle du poète, qui, porteur de sa vision jusqu’à l’extrême, tient la vie sauve des menaces de sa finitude :

« Et le poète est avec vous. Ses pensées parmi vous comme des tours de guet. Qu’il tienne jusqu’au soir, qu’il tienne son regard sur la chance de l’homme ! »

Vents, IV, 5 (OC, p. 248)

Cette posture est, au fond, bien décrite par le poète dans une « Lettre d’Asie » à sa mère, dont on peut penser qu’elle affirme déjà chez un homme jeune, ou qu’elle résume a posteriori[40], sa conception du monde :

Je ne puis, je n’ai jamais pu m’empêcher d’aimer, en toutes époques et en tout lieu, ces jeux de grandes forces naturelles : inondations, typhons, séismes, éruptions volcaniques, grandes épidémies et soulèvements divers – toutes ruptures d’équilibre tendant à renouveler l’élan vital du grand mouvement en cours par le monde.

« Lettre à Madame Amédée Saint-Leger Leger »,

9 avril 1918 (OC, p. 859)

C’est encore à l’enfance des îles que le poète doit cette particularité d’avoir éprouvé cyclones et tremblements de terre dans leur violence naturelle, et la reprise ou continuité de la vie par la présence des hommes.

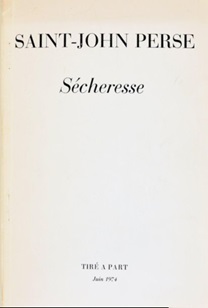

Ainsi, la spiritualité de Saint-John Perse est moins de percer le mystère de l’existence que de l’éprouver dans toutes ses dimensions, jusque « dans l’au-delà irrationnel ou mystique » … (OC, p. 576) De l’intuition première : « Vraiment j’habite la gorge d’un dieu » (OC, p. 41), qui associe la sensation d’appartenance à une présence à soi et à un au-delà de soi, le poète nous donne, au soir de sa vie, la synthèse de son « entreprise[41] » poétique face à cet au-delà de soi, désormais désigné par une majuscule :

… l’homme s’use contre Dieu.

« Sécheresse » (OC, p. 1399)

Ce mouvement « porte l’homme à son plus vif : au plus lucide, au plus bref de lui-même » (OC, p. 1399). Comment mieux dire un absolu du désir, en somme un idéal ? L’expression d’un accomplissement est ici totale :

… « Et moi, dit l’Appelé, je m’enfiévrais de cette fièvre. Et l’avanie du ciel fut notre chance. » Sécheresse, ô passion ! délice et fête d’une élite.

Parallèlement, cet accomplissement s’accompagne de la perception d’un inatteignable, désormais nommé, identifié, et qui fait irruption dans le langage poétique de façon, semble-t-il ici, définitive. La typographie de la clausule rompt avec l’italique de la totalité du dernier poème, voire de l’œuvre, et l’interpellation finale, entre guillemets, signifie que c’est un Autre qui parle :

« Singe de Dieu, trêve à tes ruses ! »

« Sécheresse » (OC, p. 1400)

Cet Autre est à la fois l’instrument d’une révélation, et l’expression d’un regard, qui relativise de façon magistrale et poignante l’absolu de la poésie, recherché par le poète depuis « ce cri lointain de ma naissance[42] », et qui s’avère néant :

… Mais nos routes sont ailleurs, nos heures démentielles, et, rongés de lucidité, ivres d’intempérie, voici, nous avançons un soir en terre de Dieu comme un peuple d’affamés qui a dévoré ses semences …

« Sécheresse » (OC, p. 1400)

Dans son « Hommage à la Mémoire de Rabindranath Tagore » (OC, p. 500-503), Saint-John Perse évoque un « spiritualisme » dans lequel le « rêve » du poète est indissociable du souci de « l’homme de son temps ». Saint-John Perse, pour sa part, se place au-delà des événements et préoccupations d’une époque. Toute interrogation à ce sujet relève d’une méprise. En effet, il s’agit d’atteindre cette forme de vérité au-delà des apparences :

Les pires bouleversements de l’histoire ne sont que rythmes saisonniers dans un plus vaste cycle d’enchaînements et de renouvellements. … Il n’est pas vrai que la vie puisse se renier elle-même. Il n’est rien de vivant qui de néant procède ou de néant s’éprenne.

« Discours de Stockholm » (OC, p. 446)

« Lié, » se disait-il, « malgré lui, à l’événement historique » (OC, p. 446), le poète semble évoquer chez Tagore une spiritualité autre que la sienne. Était-il conscient, en 1961, des limites que la distance consubstantielle de son être avait imposées à sa relation d’homme avec le monde ? Ici, le vocabulaire de l’émotion est peut-être davantage présent qu’ailleurs : « façon d’être et d’aimer », « vieillesse d’âme », « Tagore me dit son inquiétude » … Quoi qu’il en soit, il s’agit, chez Saint- John Perse, d’une spiritualité sans enracinement social ni transcendance, qui exalte un humanisme universel : l’amour de l’homme jusque dans ses « chances spirituelles » (OC, p. 447).

L’amour

« Nous n’avons pas de poésie sacrée «, écrit Jean Paulhan dans la notice de présentation de l’édition monumentale d’Amers (1962). « Pour l’hymne à l’amour des corps», poursuit-il, « … Perse sait mêler, aux caresses et à l’œil de chair, l’œil de l’esprit. Il s’agit donc d’un événement » (OC, p. 1131). Renée Ventresque ajoute, dans son commentaire de la « Strophe » IX d’Amers : « « Étroits sont les vaisseaux » incarne … une vision du monde dont le principe est l’amour… Les Amants, … mettant en présence le mortel et l’immortel, … signifient la relation qui associe l’acte amoureux et le divin[43] ».

Cet « hymne » à la vie qui triomphe de la mort, à la joie qui ignore l’amertume, enfin au paroxysme de l’être intègre à l’histoire et au rituel humains le fait de mer, « chose sainte à son étiage … inappariée … contre la nuit sans tain des choses … » (OC, p. 266-267). Épopée de l’instant, pourrait-on dire, l’acte sexuel est en ce sens un événement cosmique. L‘amante, dans sa réalité visuelle et sensuelle, devient la mer :

… Tu es la mer elle-même dans son lustre, lorsque midi, ruptile et fort, renverse l’huile de ses lampes.

Amers, « Strophe », II, 2 (OC, p. 333)

L’événement prend alors un caractère surnaturel, à valeur de symbole :

Ces larmes, mon amour, n’étaient point larmes de mortelle.

Amers, « Strophe », IV, 1 (OC, p. 337)

Comme le dit le poète américain, Auden : « L’être sacré qui est le thème central d’Amers, c’est la Mer » (OC, p. 1132). Pour cet « être sacré », le poète élève sa louange, et par lui, sa « connaissance » au niveau d’« un amour qui ne nous mette en main que les glaives de joie ! … » (OC, p. 268)

L’érotisme trouve ainsi dans le chant IX d’Amers sa plus belle expression en langue française, par la beauté des gestes et des images, la force et la vérité des émotions, la transposition écrite de l’intensité et de la réalisation du désir. Saint-John Perse révèle encore ici la toute-puissance du « songe », qui consiste pour le poète à puiser dans le réel une exaltation de l’expérience, semblable à celle qu’il avait faite de l’enfance, voix originelle… Les Amants, « tard venus parmi les marbres et les bronzes » (OC, p. 325), deviennent aussi le symbole d’un achèvement de ce « mieux vivre » (OC, p. 261), que le poète poursuit, sur les chemins du monde et de la poésie, dans sa dimension de mystère.

Cette conception de l’amour évoluera, dans le poème de 1968, « Chanté par celle qui fut là », des amants vers le couple et son histoire :

– mais le lait qu’au matin un cavalier tartare tire du flanc de sa bête, c’est à vos lèvres, ô mon amour, que j’en garde mémoire.

(OC, p. 433)

Toutefois, elle célèbre, avant tout, et à la fois, l’immédiateté de vivre et la pérennité de la terre. C’est pourquoi elle est, en définitive, chez Saint-John Perse, moins humaine que spirituelle.

Face à cette fresque de l’accomplissement, « l’œil de chair » devient, chez Seshendra, l’œil du cœur. Les amants atteignent un autre paroxysme, celui de l’union, et de l’altérité, celui du destin d’Adam et Ève, « chair de ma chair », « il n’est pas bon que l’homme soit seul », « c’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain[44] » … Cette qualité d’amour trouve une expression sublime chez le poète indien. Il est l’inspirateur, la douleur, la consécration humaine du poète, qui en lui, et par lui, se réalise.

Le poème épique My Country – My People commence par cette exigence de la conscience, héritage pour la condition humaine du paradis perdu :

I cannot bury myself in stoic silence of inaction …

My Country – My People, Canto I[45]

Je ne peux m’abîmer, stoïque, dans le silence de l’inaction …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant I

Il exprime ensuite la révélation à soi dans l’amour, entre extase et incomplétude. En effet, la mission du poète se concrétise au prix de la réconciliation de la passion brûlante pour l’être aimé, et du combat sans répit pour l’amour de son peuple (« sueur de ton visage ») :

I spend nights without sleep, staring at the

starry skies, with my heart torn, between you and

my people.

My Country – My People, Canto II[46]

Je passe des nuits sans sommeil, fixant

le ciel plein d’étoiles, mon cœur déchiré entre mon peuple

et vous.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant II

Cet amour rejoint l’être humain, « mon semblable, mon frère[47] », que le poète a mission d’élever à la conscience, vers une plénitude à la fois de légèreté et de profondeur :

Where, my nation, surges like a wave of the

sea which does not carry the load of ships …

My Country – My People, Canto II[48]

Là où mon peuple se soulève, comme vague de

la mer, libre de navires …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant II

Alors vient l’invitation au partage, l’association de l’être aimé à la vie de l’esprit en ce labeur et cette lutte que transcende la renaissance du peuple :

O dearest,

Let us go there –

Where the roads of my country ramble into

flowers in the month of Chaitra, and carry like

trains my people the travellers to great festivals.

Let us not sit idle, my love;

let us go and join our great people, with

our sickles, in the festival of harvesting.

My Country – My People, Canto II[49]

O mon amour,

Partons là-bas –

Où les routes de mon pays se perdent

parmi les fleurs de Chaitra[50], et transportons comme des wagons,

mon peuple, les voyageurs, vers de somptueux festivals.

Ne restons pas inactifs, ma bien-aimée ;

prenons nos faucilles, partons rejoindre notre grand peuple

au festival de la moisson.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant II

Cette strophe résume à elle seule la puissante transposition poétique de l’émotion dans l’œuvre de Seshendra. Elle allie la beauté du printemps au réalisme géographique, social et industriel du pays, ressentis au plus profond de l’être, qu’elle sublime par l’évocation d’un âge d’or. Les allitérations et l’ampleur du rythme traduisent cette perception d’enracinement et de libération, et les images, cet idéal.

Le poète puise dans la force créatrice de l’amour l’élan d’une deuxième naissance. Elle s’ancre dans la dépendance. Tandis que grandit son inspiration, sa vision poétique s’intensifie, et dans le dépouillement et la souffrance, s’ouvre sa vérité inconditionnelle. Le poème inscrit la volonté révolutionnaire dans une révélation au-delà de toute expérience sensible, au terme d’une douloureuse et intense aventure de l’esprit. Cet accomplissement est offert à l’être aimé, dont il est indissociable :

… I cannot trek this land alone;

in my existence you are woven like a delicate yarn

in a thousand ways,

As my wife, my Friend, my Beloved, my

Mother, my Sister, my Child and everything.

My Country – My People, Canto IV[51]

… Je ne peux, seul, avancer sur cette terre ;

dans le tissage de mon existence vous êtes de mille façons

ce fil délicat,

Ma femme, mon Amie, mon Amour, ma

Mère, ma Sœur, mon Enfant, vous êtes tout.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant IV

Le rêve exprimé et vécu, en quelque sorte, verra la fusion du couple, désormais partie prenante de la résurrection du peuple. Ainsi, et de façon ultime, le don de soi pour le poète sera pour son pays et pour l’être aimé une seule et même volonté, étendue à l’humanité tout entière :

In this moment of profound love, when

our hearts throb with great sentiment for our land,

let us become a single drop of tear and fall at

the feet of humanity …

My Country – My People, Canto V[52]

En la profondeur de notre amour, dans l’instant où

nos cœurs vibrent à l’unisson de notre peuple,

tombons en une seule larme

aux pieds de l’humanité …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant V

My Country – My People est un poème de violence, un poème insurrectionnel. Le poète, par sa seule voix, brandit les armes de la haine, balaye le présent, engage les hommes à un retour aux sources. La force de l’expression n’a d’égales que l’humiliation et la médiocrité subies par le peuple et par l’esprit. My Country – My People est aussi un immense poème d’amour. Le poète le dit bien, cette révolte et cette revanche, cette passion et cette affirmation ne trouvent leur aboutissement que dans la perfection d’une histoire de l’âme. Alors que le sens de cette histoire demeure un éveil à la vie profonde pour le peuple et pour l’humanité, l’amour humain est en filigrane du poème épique une réalité sublime. Il est l’inspiration, la plénitude, le recueillement par excellence, sans doute en poésie la plus belle et personnelle expression du cœur :

I, my darling, learnt my love in the school

of your arms …

My Country – My People, Canto IV

Vos bras, ma bien-aimée,

m’ont enseigné l’amour …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant IV

In the great depths of loving,

I have received the distinction of becoming

a man.

My Country – My People, Canto VIII[53]

Dans les profondeurs d’aimer,

J’ai reçu la distinction de devenir

un homme.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant VIII

La morale

Malgré une évolution du vocabulaire (Pierre Guerre évoque « une éthique[54] » dans l’œuvre de Saint-John Perse), la notion de morale, telle que vue par Saint-John Perse et Seshendra Sharma, est assez largement absente de la pensée contemporaine. Chez ces poètes, en revanche, elle est un point focal du discours sur le monde. Tout d’abord, elle exalte l’homme dans ses ressources et sa perfection individuelles. Le ressort de cette poésie épique est le dépassement, dont seuls sont capables les êtres doués de force physique et de caractère.

Chez Seshendra Sharma, le héros, par le sacrifice de sa propre vie au profit d’un idéal, rejette toute forme d’égoïsme ; chez Saint-John Perse, l’homme authentique, occupé à son activité, consacre dans un subtil dévouement sa présence au monde :

… il ne faut que servir

comme de vieille corde …

« Éloges », V (OC, p. 37)

Ainsi de Calouste Gulbenkian : « Tout ce que vous avez eu à maîtriser, et que vous avez encore à défendre, par l’intelligence et par la volonté[55] … »

L’exigence morale, qui implique le refus de toute compromission, explique la distance pratiquée parfois par Alexis Leger dans sa communication courante, sa solitude intime, certains de ses choix de vie, par exemple le mariage tardif, parfois aussi l’incompréhension de son entourage. La correspondance avec Calouste Gulbenkian exprime ainsi un aspect caché et pourtant déterminant de la personnalité du poète, qui s’adresse à cet ami personnel comme à son miroir :

On parle naturellement beaucoup de vous dans ce pays, que fascine le mystère de toute solitude réelle, inaccessible aux exigences de l’actualité, sans qu’on puisse déceler autre chose que le respect de sa loi propre et le dédain des vanités humaines[56].

Cette préoccupation morale, par ailleurs, constante dans la correspondance d’Alexis Leger comme dans celle de Seshendra Sharma, sera l’axe majeur de leur dénonciation des désordres du temps. À cet égard, c’est dans sa correspondance, non dans sa poésie, qu’Alexis Leger manifestera un intérêt direct pour son époque. Il le démontrera aussi dans son action au quai d’Orsay, par son attitude personnelle face à sa condition d’exilé, et par ses commentaires sur les événements de la guerre et de l’après-guerre. En 1949, à Calouste Gulbenkian :

La France, sans la beauté du masque, n’a pas encore retrouvé son vrai visage. Son âme est sauve pour l’avenir, mais sa crise morale n’est pas encore assainie[57].

Seshendra Sharma ne cachera pas son horreur de l’Inde post-coloniale :

Literature is not worth the name if it does not stand up against injustice and champion the cause of moral values[58].

L’on peut alors se demander si notre monde contemporain n’est pas parvenu à un tel état d’incohérence que nul ne peut aujourd’hui s’en apercevoir, encore moins s’en émouvoir. Pour autant, ces poètes opposent au constat de la déliquescence du temps une inébranlable « ardeur de vivre », selon l’expression de Catherine Mayaux[59], sommet d’une attitude profondément humaine, qui porte aussi en soi une promesse d’extase :

And those flowers that descended to the

earth forgot to return back to the trees.

My Country – My People, Canto VIII[60]

Et ces fleurs descendues sur la terre

ont oublié de retourner aux arbres.

Mon Pays – Mon Peuple, Chant VIII

Le peuple

Chez Seshendra Sharma, le peuple, comme l’indique le titre de son grand poème épique, a d’abord une valeur ethnique, sociologique et politique. En effet, le poème s’enracine dans la province d’Andhra Pradesh (future Telangana), et l’évocation de sa capitale, Hyderabad, explose à plusieurs reprises dans le poème, synonyme de modernisme sans conscience, de pollution, et d’aveuglement. Plus profondément, il a une valeur affective. En effet, pour le poète, la poésie naît de l’émotion, ici la compassion, émotion première dans sa culture millénaire, pour le peuple asservi par la tyrannie du temps, le conventionnel dans l’art et l’individualisme. Le peuple, c’est aussi pour Seshendra, l’homme et la femme, considérés comme des partenaires, dans une société où la femme est exclue, notamment du monde de la poésie moderne.

Le marxisme a représenté pour le poète l’aboutissement de la pensée contemporaine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le travailleur des temps modernes obtient, par le labeur de la conscience, l’élévation de l’esprit. À travers ce chant de libération, c’est à l’humanité que s’adresse le poète. L’évolution s’accomplit dans une sorte de retour à l’union première de l’homme et de la nature, de l’homme et de la femme, dans le rejet des théories successives, qui placent la raison au-dessus de la vie. Cette lecture, en définitive poétique, se situe dans l’idéal, mais elle croit à l’accomplissement de cet idéal. Convaincu intellectuellement de la solution marxiste face la misère, le poète s’établit, par le langage, dans l’irrationnel, inspire le désir, éveille la pensée, de sorte qu’il rejoint en l’homme la « vie intégrale » (OC, p. 444), comme dirait Saint-John Perse.

En effet, le poème vibre de la beauté des images, du renouvellement d’un monde entre désastre et splendeur, arrimé à la réalité des choses :

My eyes carry you and my nation, as two

candles in search of my island of hopes; where

my people wander on the sandy beaches in gay

abandon …

My Country – My People, Canto II[61]

Mes yeux vous portent, vous et ma nation, comme deux

bougies à la recherche de l’île de mes espoirs ; où

mon peuple heureux se promène sur les plages et

s’abandonne …

Mon Pays – Mon Peuple, Chant II

Histoire d’une conquête des yeux et du cœur, dans sa totale indépendance des œuvres du temps, il est création éblouissante…

Chez Saint-John Perse[62], la valeur du mot « peuple » se caractérise par son origine dans l’imaginaire. Tout d’abord, il s’emplit de la singularité des îles : le peuple a ici d’emblée une valeur affective. En effet, dans la société des îles, les planteurs et le peuple ne sont pas du même monde, et ce peuple, perçu dans toutes ses différences, raciale, économique, culturelle, a fasciné l’enfant. Les réminiscences de cette expérience sensorielle et émotive se retrouvent lorsque le poète introduit par surprise dans ses évocations descriptives, souvent entre parenthèses, une cassure, une réalité sensible d’une autre nature :

Et déjà par les rues un homme chante seul, de ceux qui peignent sur leur front le chiffre de leur Dieu. (Crépitements d’insectes à jamais dans ce quartier aux détritus !) … Et ce n’est point le lieu de vous conter nos alliances avec les gens de l’autre rive …

Anabase, IV (OC, p. 99)

Cette observation permet de vérifier l’affirmation de Seshendra Sharma que la poésie véritable ne peut naître que de l’émotion. Alors que le peuple nation semble à peu près absent de la poésie de Saint-John Perse, l’on voit ici combien l’émotion première, issue de la vérité contrastée des îles, fait irruption dans le poème.

Avec Anabase apparaît une autre origine du mot dans l’imaginaire : l’histoire des grandes épopées et la figure du meneur d’hommes. Il a cette double valeur d’installation d’un ordre et de conquête de l’esprit. L’interprétation la plus juste d’Anabase nous vient du poète lui-même : « Anabase a pour objet le poème de la solitude dans l’action. Aussi bien l’action parmi les hommes que l’action de l’esprit, envers autrui comme envers soi-même. » (OC, p. 1108)

Le peuple sera enfin l’image privilégiée de l’afflux irrésistible de l’inspiration poétique avec ses perspectives inédites et ses intuitions subversives :

Ainsi la mer vint-elle à nous dans son grand âge …

Et comme un peuple jusqu’à nous dont la langue est nouvelle, et comme une langue jusqu’à nous dont la phrase est nouvelle, menant à ses tables d’airain ses commandements suprêmes …

Amers, « Invocation » (OC, p. 265-266)

Cet appel à la toute-puissance de l’esprit sur le destin des hommes, à la fois l’esprit qui interprète et l’esprit qui transforme le devenir du monde, distingue en notre temps l’œuvre de Saint-John Perse et celle de Seshendra Sharma. Et c’est bien parce que « la fréquence du mot peuple, peu courant dans la poésie contemporaine[63] », est privilégiée chez l’un comme chez l’autre que l’on mesure la dimension de la pensée en même temps que le souffle de leur œuvre. Ils sont aussi poètes épiques de notre humanité par le renouvellement de la vie intérieure et les exigences de l’ascèse. Chez tous deux, la puissance et la beauté des images, la substance de la parole poétique en même temps que le renouvellement de la langue représentent en soi un événement de civilisation :

Come, let us join those drunken clouds

That are jumping intoxicated

On the hearts of the hills;

Let us erase all the wounds of earth

Turning drops of sweat into pearls of grain

Let us rain love.

« Eucalyptus Forest[64] »

Viens ! Rejoignons l’ivresse de ces nuages

Qui s’ébattent, exaltés,

Sur le cœur des collines ;

Éradiquons toutes les blessures de la terre

Que toutes gouttes de sueur se changent en perles de céréale

Et pleuve notre amour.

« Dans la Forêt d’Eucalyptus »

Mathématiques suspendues aux banquises du sel ! Au point sensible de mon front où le poème s’établit, j’inscris ce chant de tout un peuple, le plus ivre,

à nos chantiers tirant d’immortelles carènes !

Anabase, I (OC, p. 94)

——

[1] Saint-John Perse, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1972, désormais OC dans le texte avec indication de la ou des pages, ici p. 443-447.

[2] Nominé pour le prix Nobel de littérature en 2004, le poète, né le 20 octobre 1927, traduit en hindi, en urdu, en grec par le poète Vrettakos, en anglais par lui-même pour les textes majeurs, meurt le 30 mai 2007.

[3] Seshendra Sharma, Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, Hyderabad, Jyotsna Publications, 1977, p. xxxii-xxxix. « Purgez la littérature ! » in Défense du Peuple et de la Poésie : Lettres de Seshendra. Pour l’ensemble des titres et citations, c’est nous qui traduisons.

[4] Id., ibid., p. 447.

[5] Seshendra Sharma, My Country – My People and Selected Poetry, English edition, translated into English by the Poet, Hyderabad, The Indian Languages Forum, 1997, p. 18. La mise en page de toutes les citations est celle de ce volume.

[6] Id., ibid., p. xxxiii. « The role is to oppose injustice … most vehemently and ferociously for the good of the human race » (« Le rôle du poète est de combattre l’injustice … avec toute la véhémence et la férocité possibles pour le bien de la race humaine »).

[7] Nikhephoros Vrettakos, préface de la traduction grecque de My Country – My People, citée dans Seshendra Sharma, Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit., p. xxvi. « … whirling within him is the idea of strength, of life that is fighting the dark powers which want to take away its freedom and bread … ».

[8] Seshendra Sharma, Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit. p. 10, et Arthur Rimbaud, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1963, p. 271.

[9] Id., ibid., p. 4.

[10] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 1, 2, 4.

[11] « … butchers, who fell trees … », id., ibid., p. 22.

[12] Id., ibid., p. 43.

[13] Les Nilgiris, « Montagnes Bleues », chaîne de montagnes située en Inde du Sud.

[14] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 10.

[15] « … one ceases to be the ordinary individual and becomes too sensitive and therefore susceptible to the invasion of life … », Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit. p. xxix.

[16] « Le mal court le monde, malgré nombre d’hommes d’action, qui l’ont confronté. De tout temps, en chaque siècle, penseurs, croisés, hommes honnêtes et sincères furent humiliés, persécutés. Malgré cette menace historique, je persiste et ne change … », id., ibid., p. 2.

[17] Voir Catherine Mayaux, Saint-John Perse, Les Lettres d’Asie, Cahiers Saint-John Perse, n° 12, Paris, Gallimard, 1994, p. 20.

[18] François Mauriac, Bloc-notes 1958-1960, cité par Henriette Levillain, Saint-John Perse, Paris, Fayard, 2013, p. 81.

[19] Lettre de Valery Larbaud à Léon-Paul Fargue, datée du 6 avril 2011, OC, p. 1090-1091.

[20] Katherine Biddle, Saint-John Perse Intime, texte édité, traduit et présenté par Carol Rigolot, Cahiers Saint-John Perse, n° 20, Paris, Gallimard, 2011, p. 27.

[21] Rajkumari Indira Devi Dhanrajgir, « Seshendra: The Poet, My Husband », in Indradanush, a trilingual magazine of Mauritius, August 2009, p. 81. « Until he can lead them to the gateway of dawn ».

[22] Id., ibid., p. 81. « Every line of his poetry reflects his deep rooted Indian ego, a feverish passion for his nation. Patriotism is too inadequate a word to describe his condition of mind ».

[23] Id., ibid., p. 83. « His lines echo with the sound of man’s resurrection from this present death ».

[24] In Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 241. « … particularly Anabasis exudes a feeling of triumphant superiority of the white Races. My Country – My People of Seshendra is steeped in the spirit of Indianness and Indian culture which includes qualities of humility, patience, sacrifice and courage ».

[25] Id., ibid., p. 5.

[26] Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit. p. 13-14. « But what science deals with his mind? That too with his instincts, with his passions and emotions, his mystic depths? … Today we are landed in the hazardous endeavour to understand the inscrutable phenomenon of the human mind ».

[27] Prem Patra, Jeevan Patra, Prema Lekhalu, lettres d’amour (1968-1971), qui sont autant de poèmes en prose, éditeur inconnu.

[28] Rajkumari Indira Devi Dhanrajgir, « Seshendra: The Poet, My Husband », op. cit., p. 87. « … clambering to the summits of life where heaven or the Garden of Eden is no more (nothing but the realization of the quintessence of human tragedy), where man resurrects his ego on the ashes of sorrow ».

[29] Id., ibid., p. 87. « Seshendra’s path of comprehension or cognition of reality is through love, through passionate understanding, through what MacLeish calls « emotional knowledge« . This is the chosen path of the poet » (« La compréhension ou l’expérience de la réalité passe pour Seshendra par l’amour, par la compassion passionnée, par ce que MacLeish appelle « la perception émotionnelle ». Telle la route choisie du poète »).

[30] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 37.

[31] Seshendra Sharma, Shodasi, Secrets of the Ramayana, Andhra Pradesh, Telugu Daily, 1965. Traduction anglaise Dr. Gurajada Suryanarayana Murthy, Hyderabad, Gunturu Seshendra Sharma Memorial Trust, 2015.

[32] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 34.

[33] Id., ibid., p. 14.

[34] Rajkumari Indira Devi Dhanrajgir, « Seshendra: The Poet, My Husband », op. cit., p. 83. « For quite some time, even later, he actually felt like a tree and the symbol of the tree dominated his creative world for a period ».

[35] Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit. p. 100. « … ceux qui ont contribué par leur vie et par leur pensée au progrès de l’humanité, ceux qui ont refusé la séparation erronée de la pensée et de l’action et par le sang, ont fait de nous ce que nous sommes. »

[36] Voir le séduisant commentaire d’H. Levillain in Saint-John Perse, Une Lecture de Vents, Paris, Gallimard, 2006, p. 105-107.

[37] « … les deux voix du narrateur-poète … La seconde, entre guillemets, … se présente comme un éloge de l’hiver sous la forme codifiée d’un blason … poème pastiche écrit par un poète qui, comme toute sa génération, a été hanté par la réflexion poétique de Mallarmé sur l’absence de la chose au sein du mot », id., ibid., p. 105-106.

[38] Id., ibid., p. 203.

[39] H. Levillain, Saint-John Perse, Une Lecture de Vents, op. cit., p. 105, note 1.

[40] Voir C. Mayaux, Les Lettres d’Asie de Saint-John Perse, Cahiers Saint-John Perse n° 12, Paris, Gallimard, 1994. Est-il légitime de se demander si le poète a pu utiliser, pour la composition de ces lettres à sa mère, des lettres authentiques, conservées par sa famille, et détruites après usage ? Ainsi la lettre du 14 mars 1917 (OC, p. 839-840) semble être en deux parties par le ton et par la forme : la première baigne dans la reconstruction du souvenir, la deuxième, pour la partie commissions et soucis du quotidien, exprime une émotion et un réalisme de l’instant, que l’on imagine mal 50 années plus tard. En définitive, le volume de La Pléiade, avec la partie « Correspondance », met en valeur l’œuvre avant tout d’un poète, affranchie de la biographie, et résout le « dédoublement de personnalité » (OC, p. 549), voulu par Alexis Leger/Saint-John Perse, qui a longtemps gêné ses détracteurs comme ses admirateurs.

[41] « … la poésie moderne s’engage dans une entreprise dont la poursuite intéresse la pleine intégration de l’homme. … elle est action, elle est passion, elle est puissance, et novation toujours qui déplace les bornes. » (« Discours de Stockholm », OC, p. 445).

[42] Saint-John Perse, Chant pour un Équinoxe, op. cit. p. 12.

[43] Renée Ventresque, « Étroits sont les vaisseaux (1957) », in Dictionnaire Saint-John Perse, sous la direction de H. Levillain et C. Mayaux, Paris, Honoré Champion, 2019, p. 228.

[44] La Sainte Bible, traduction d’après les textes originaux par l’abbé A. Crampon, Paris, Société de Saint Jean l’Évangéliste, 1928, p. 3.

[45] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit. p. 3.

[46] Id., ibid., p. 6.

[47] Charles Baudelaire, « Au Lecteur », Les Fleurs du Mal, Paris, éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, 2004, p. 4. Le poète cite Baudelaire comme un exemple dans la poésie moderne occidentale de la « pensée vivante ». Avec Rimbaud, Valéry, Whitman, ces poètes « expriment dans leur art une conscience profonde de tout l’accomplissement humain. » (« We feel the sensation and the thrill of a deep living thought. We should know that these poets reflect in their medium a profound consciousness of the human achievements as a whole »), Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit. p. 28.

[48] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit. p. 6.

[49] Id., ibid., p. 6-7.

[50] Dans le calendrier traditionnel hindou, premier mois lunaire de l’année (mois de mars), associé au printemps et marqué par de nombreux festivals et fêtes religieuses. Il serait le mois de la création du monde.

[51] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit. p. 24.

[52] Id., ibid., p. 29-30.

[53] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit. p. 23 et 60.

[54] Pierre Guerre, Portrait de Saint-John Perse, Textes présentés par Roger Little, op. cit., p. 24.

[55] Saint-John Perse / Calouste Gulbenkian, Correspondance 1946-1954, op. cit. p. 140.

[56] Id., ibid., p. 150.

[57] Id., ibid., p. 57.

[58] Seshendra Sharma, Letters of Seshendra in Defence of People and Poetry, op. cit., p. xxxvi. « La littérature ne mérite ce nom que si elle s’oppose à l’injustice et prend la défense des valeurs morales. »

[59] C. Mayaux, « Sécheresse (1974) », Dictionnaire Saint-John Perse, op. cit.,. p. 258.

[60] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 57.

[61] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 6.

[62] Voir H. Levillain, « Variations sur le mot « Peuple » chez Saint-John Perse », Souffle de Perse, n° 19, 2020, p. 35-49.

[63] H. Levillain, « Variations sur le mot « Peuple » chez Saint-John Perse », op. cit., p. 36.

[64] Seshendra Sharma, My Country – My People, op. cit., p. 68.