Alexis Leger et l’affaire Horan, Claude Thiébaut

Inculpé Alexis Leger ? Il aurait ensuite bénéficié d’un non-lieu de complaisance ? C’est à ne pas croire.

L’affaire Horan a peu intéressé les historiens[1]. Elle a certes entraîné, fin 1928, la suspension de négociations engagées entre la France et plusieurs autres pays mais sans autre conséquence qu’une brève période de tension. Le but des négociations : un accord général de désarmement, et d’abord d’un désarmement naval. À terme, après l’accession d’Hitler au pouvoir, le sujet ne sera plus du tout à l’ordre du jour. Pour un historien, l’affaire est donc d’un intérêt modéré.

Seul Renaud Meltz a abordé cette affaire en quelques pages mais c’est que rien de ce qui concerne Alexis Leger diplomate ne lui est inconnu[2]. Selon lui, elle s’inscrit moins dans l’histoire des relations internationales que dans celle des relations entre Philippe Berthelot, Secrétaire général du Quai d’Orsay, et Alexis Leger, depuis quatre ans directeur du cabinet de Briand et depuis peu, ministre plénipotentiaire et sous-directeur des Affaires politiques. Leger avait d’abord été le protégé de Berthelot, en 1928 nul n’ignore qu’il est devenu son rival[3].

L’affaire n’est mentionnée dans aucune des biographies du poète-diplomate[4].

Elle est ici présentée à partir des journaux de l’époque, consultés au jour le jour. L’intérêt de procéder ainsi est de permettre de suivre son développement comme l’ont fait les contemporains, à hauteur d’homme, et de partager leurs interrogations et leurs surprises. L’affaire a en effet connu plusieurs rebondissements, telle thèse qui faisait d’abord consensus et à laquelle comme tous nous allons croire va se trouver balayée par un autre scénario auquel nous croirons tout autant … jusqu’à ce que celui-ci soit remis en cause.

Parmi les premiers lecteurs des journaux, il en est pour qui la progression des enquêtes a dû particulièrement importer, ce sont les personnalités qui, à des titres divers, ont été concernées par l’affaire. Certaines vont être publiquement mises en cause alors qu’elles souhaitaient demeurer dans l’ombre. Elles en savaient plus que ce que publiait la presse.

Alexis Leger est du nombre. Vivre les événements comme il les a lui-même vécus devrait permettre de mieux le connaître dans l’exercice de sa profession, de mesurer les épreuves par lesquelles il est passé aussi longtemps qu’il fut aux affaires, et in fine, de mesurer leurs conséquences, la plus douloureuse étant sans doute, pour le poète, de ne plus pouvoir se consacrer à l’œuvre qu’il porte en lui.

Prolégomènes

Quel est le contexte et quelles les circonstances ?

Le 6 février 1922, à Washington, avait été signé, par les représentants de neuf pays, États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, Chine, Italie, Pays-Bas, Portugal, Belgique et France, un traité limitant leurs armements maritimes. Il avait été préparé par une conférence qui les avait réunis à partir du 12 novembre 1921.

La délégation française était conduite par Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, assisté de Philippe Berthelot, Secrétaire général du Ministère. Entre autres personnalités, Alexis Leger, tout juste rentré de Chine, avait été invité par Berthelot à se joindre à la délégation comme « expert politique sur la limitation des armements et les questions d’Extrême-Orient[5] ».

Aristide Briand et Alexis Leger en 1921

Aristide Briand et Alexis Leger en 1921

On sait l’importance pour Leger de cette première rencontre avec Briand. Les deux hommes ne se quitteront plus, Briand jusqu’à sa mort n’aura pas de collaborateur plus fidèle, Leger lui devra en grande partie sa carrière.

Le 25 novembre 1921, avant la fin de la conférence, Briand a quitté l’Amérique, laissant au sénateur René Viviani, ancien Président du Conseil et ancien ministre des Affaires étrangères, la mission de signer le ou les traités auxquels la conférence aura abouti. Briand a fait en sorte que Leger revienne avec lui.

Un seul traité a été signé à l’unanimité des pays représentés, appelé le « traité des neuf puissances ». Il limite le tonnage et l’armement des navires de guerre mais ne dit rien de leur nombre. Pour les questions qui n’avaient pas fait l’unanimité, deux commissions de quatre et cinq membres ont été installées, à charge pour ceux-ci de faire évoluer le texte et de s’entendre entre eux sur un texte acceptable par tous.

La commission qui nous intéresse, forte de cinq membres, avait à discuter du nombre et de la nature des armements navals, c’est-à-dire des armes dont sont équipés les navires de guerre. Elle était composée de représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l’Italie et de la France. Les principaux négociateurs côté français étaient Philippe Berthelot, Joseph Paul-Boncour, député, président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, et Georges Leygues, le ministre de la Marine.

Dans les mois et années qui vont suivre, la presse de loin en loin va évoquer sans passion l’avancée des travaux de cette commission, ou les difficultés rencontrées. À l’été 1926 par exemple, à Genève, les discussions ont été bloquées par l’intransigeance de l’Angleterre, a-t-on dit alors, à cause de celle des États-Unis, a-t-on dit aussi, mais elles avaient repris au début de 1928.

Un compromis naval franco-britannique

Signe qu’à l’été 1928, tout allait apparemment pour le mieux, la France et le Royaume-Uni ont adopté un compromis naval, concrétisé par trois notes échangées entre les deux pays. La dernière, du 28 juillet, présentait une synthèse générale des échanges et constituait le compromis proprement dit.

Ces documents n’avaient pas vocation à être publiés or, dès le 30 juillet, à Londres, à la Chambre des Communes, le Secrétaire d’État au Foreign Office, Austen Chamberlain, qui avait participé aux discussions côté anglais, a non seulement révélé l’existence de ce compromis mais a partiellement levé le voile sur son contenu. Il l’a fait en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que d’un compromis, d’un document de travail, d’une proposition à soumettre aux trois autres puissances membres de la même commission, les États-Unis, le Japon et l’Italie, non d’un accord à proprement parler.

La presse pourtant a plutôt utilisé le terme accord.

Titre du journal Le Matin du 31 juillet 1928, reprenant l’article de l’Evening Standard de la veille.

Titre du journal Le Matin du 31 juillet 1928, reprenant l’article de l’Evening Standard de la veille.

Des tensions en ont aussitôt résulté, spécialement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, en rapport avec le caractère prématuré de la publication d’informations (le texte n’en avait pas encore été communiqué aux autres membres de la commission) puis très vite, en rapport avec son contenu. Mais ces tensions n’ont pas dégénéré en crise diplomatique du fait, notamment, qu’après les accords de Locarno (1925) allait être signé, fin août, à Paris, le pacte Briand-Kellog par lequel soixante-trois pays « condamn[aient] le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renon[çaient] en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles[6] ». La divulgation prématurée d’informations sur le compromis naval franco-britannique pesait peu par rapport à de tels enjeux.

La circulaire Berthelot

Depuis la révélation, fin juillet 1928, par Chamberlain, de l’existence de ce compromis, on a, en France comme ailleurs, réclamé que le texte officiel en soit publié. Un article publié dans le New York American, le 20 septembre 1928, qui est à l’origine de l’affaire, a en partie répondu à cette attente.

En fait, l’article n’a pas, comme espéré, reproduit le texte même du compromis mais une circulaire de Philippe Berthelot à son sujet, en date du 3 août, adressée par la Direction des Affaires politiques et commerciales aux ambassadeurs en poste à l’étranger. À la tête de cette Direction, Gaston Corbin et son adjoint, Alexis Leger. Le Secrétaire général du Quai d’Orsay y faisait le point sur les discussions en une sorte d’aide-mémoire à usage interne.

On s’est d’abord presque exclusivement préoccupé de son contenu et non des moyens par lesquels il était tombé entre les mains du journaliste.

En Europe, le document a été présenté et analysé (mais non intégralement reproduit) le lendemain, 21 septembre, à Londres, dans l’Evening Post, et le jour suivant, le 22, à Paris dans Le Matin avec en titre ce commentaire : « L’adhésion des États-Unis n’est pas probable ». Bientôt, quand le Président Coolidge et son Secrétaire d’État Kellogg se seront exprimés, le refus des Américains de se joindre au compromis sera avéré.

Le Japon donnera son accord, pas l’Italie, mais tel est le jeu diplomatique : on traverse certes une période de tension mais il n’y a toujours rien en l’occurrence qui constitue une affaire, un scandale.

Il en ira autrement quand on s’interrogera sur l’origine de la fuite. « Comment ce document français s’est-il trouvé en possession du New York American ? » s’était demandé Le Petit Parisien dès le 22 septembre. Son hypothèse est que le document a été sorti du coffre-fort d’une des ambassades[7].

Au Quai d’Orsay, on semble valider l’idée. L’enquête administrative immédiatement lancée « sera poussée activement mais il est évident qu’elle prévoit de grosses difficultés étant donné le grand nombre de copies existantes de la circulaire divulguée dont beaucoup de postes avaient reçu communication[8] ».

Un journaliste de L’Intransigeant confirme. Il a appris au Ministère que la circulaire de Berthelot a été « tirée au ronéo et envoyée à Washington, à Rome et à Tokyo mais aussi pour information à d’autres postes diplomatiques et même à Genève », et non pas aux seules ambassades françaises, dès lors « il est bien difficile de savoir d’où [le document] est parti, où il a été soustrait, où il a été volé[9] ». Le journaliste qui suit la question pour L’Intransigeant est un certain Roger Deleplanque.

Plusieurs journaux ont laissé entendre que le document pouvait être un faux mais l’Angleterre puis la France ont confirmé son authenticité.

Comme le document a été publié par un journaliste étranger en poste à Paris, un certain Harold T. Horan, il est apparu très vite que c’est à Paris, au sein du ministère des Affaires étrangères, qu’il fallait enquêter et non du côté des ambassadeurs ni ailleurs.

La presse s’est emparée du sujet, la question de l’existence et de l’identité d’un informateur au sein du Ministère s’est faite de plus en plus présente et pressante au fil du temps. « Qui a communiqué [le document] au New York American ? À qui l’a-t-on soustrait[10] ? ». « D’où vient la fuite ? Comment cette lettre adressée à des ambassadeurs a-t-elle pu tomber entre les mains de la Presse ?[11] ».

À en juger par le nombre des articles qui sont consacrés à la question de la fuite, ce point précis intéresse le public au moins sinon plus que le contenu du texte. Il n’est guère que Le Populaire pour soutenir que « ce n’est pas cela qui intéresse l’opinion publique justement émue par les révélations américaines[12] ». Ce faisant, le journal exprime un souhait et non une réalité.

Le ministère des Affaires étrangères veut manifestement faire baisser la pression quand il fait savoir que « l’accord intervenu ne comporte ni entente d’état-major, ni convention politique, ni clauses secrètes d’aucune sorte[13] ». Beaucoup de journaux le répètent. Titre de La Croix : « Une révélation qui n’en est pas une[14] ».

Harold T. Horan, chef de l’agence parisienne de l’International News Service et correspondant à Paris du New York American, a été très vite convoqué au Quai d’Orsay et il semble bien que dès le 23, l’enquête était bouclée puisque on en était déjà au chapitre des sanctions. L’Humanité en effet, ce même jour, croit savoir que le journaliste américain « allait être invité à quitter le territoire français ».

L’agence International News Service, de même le New York American, étant la propriété, avec beaucoup d’autres journaux, de Randolph Hearst, le très francophobe magnat de la presse américaine[15], il est évident que le but de la publication du document a été de faire capoter la négociation en cours et d’empêcher que les États-Unis ne rejoignent l’accord franco-britannique. Le titre de l’article de Horan était tout sauf neutre :

Deux nations d’accord contre les États-Unis. Une lettre du ministère français des Affaires étrangères montre qu’on a fait fi des considérations américaines relatives aux croiseurs et aux canons[16].

Toute la presse française le répète :

Que cette publication faite par un journal américain constitue une suprême manœuvre pour essayer de faire échec au compromis franco-britannique, c’est évident[17].

Paul Cambon, qui jusqu’en 1920 avait été l’ambassadeur de la France à Londres, exprime la même idée presque dans les mêmes termes :

Cette publication ne visait de toute évidence qu’à tenter une pression suprême en vue de faire échec à l’accord franco-britannique[18].

Les milieux officiels anglais avancent pourtant une tout autre hypothèse quant au but poursuivi, assortie d’une accusation gravissime contre la France. À Paris, seul Le Populaire en fait tardivement état, pour la contester :

C’est le gouvernement français lui-même qui a fait le nécessaire pour que le document diplomatique confidentiel tombe entre les mains de M. Hearst et soit publié dans ses journaux. […] Le dessein du gouvernement, ou au moins du ministre des Affaires étrangères, était, en rendant les clauses du « compromis » publiques, de contraindre la Grande-Bretagne à s’y tenir strictement en dépit de l’hostilité manifeste des États-Unis[19].

Le but aurait donc été non pas de faire échouer l’accord mais au contraire de forcer la Grande-Bretagne à l’accepter. L’idée est répétée, et à nouveau contestée, dans le même journal le 5 octobre 1928 :

Le bruit a couru en Angleterre dans les milieux les plus officiels que la presse Hearst tenait le document du gouvernement français lui-même, et que par cette indiscrétion calculée, le Quai d’Orsay avait voulu piquer d’honneur l’Angleterre, la pousser à tenir bon contre le refus américain déjà certain. Nous avons déjà dit que nous tenions ces propos pour extravagants[20].

Bizarrement, Le Populaire est le seul journal de toute la presse française[21] à faire écho à ces « bruits étranges ». Aucun autre en effet, dans un premier temps, n’a repris l’idée, fût-ce pour, comme Blum, la contester. On le verra, les journaux seront bientôt obligés d’envisager comme plus que probable l’hypothèse d’une fuite volontaire, décidée au Ministère, pour des raisons à définir.

De l’enquête qu’a menée le Ministère depuis la publication par Horan de la circulaire de Berthelot, rien de précis n’a d’abord transpiré dans la presse. On saura seulement plus tard qu’Horan, une première fois convoqué au Quai d’Orsay, reçu par Paul Bargeton, chef du service de la presse[22], avait indiqué que c’est Hearst, son patron, qui, en septembre, lors d’un de ses séjours à Paris, lui avait remis la circulaire de Berthelot pour que le texte en soit transmis à Londres, et de là à New York, en vue de sa publication. C’est également plus tard qu’on aura confirmation que Horan avait effectivement, dès ce moment été prié – et avait accepté – de quitter le pays.

On apprendra de même tardivement qu’au sortir du Ministère, Horan avait immédiatement informé son patron qu’il était menacé d’expulsion et que Hearst s’était aussitôt rendu à Washington pour rencontrer Kellogg, le Secrétaire d’État, et obtenir qu’une protestation officielle soit élevée contre la France. Il avait confirmé dans ses journaux les déclarations de son collaborateur selon lesquelles c’est bien lui, Hearst, qui lui avait remis le document.

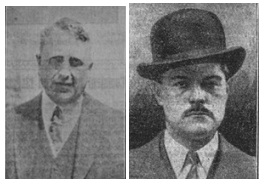

Premières photos publiées de Hearst (à gauche, dans Comoedia)

Premières photos publiées de Hearst (à gauche, dans Comoedia)

et de Horan (à droite, dans La Volonté), 10 octobre 1928.

Kellogg s’est borné à demander à son ambassadeur à Paris Myron T. Herrick, d’aller aux renseignements et de solliciter l’indulgence des autorités françaises pour Horan[23]. De tout ceci, on n’a d’abord rien su.

Qui à Paris a décidé de se satisfaire des réponses de Horan et obtenu de lui qu’il quitte volontairement la France, discrètement, sans arrêté d’expulsion ?

Étonnante cette décision qui revient à se priver de la possibilité de l’interroger de nouveau, pour les besoins de l’enquête. Est-il sûr qu’alors, on souhaitait vraiment qu’elle aboutisse ?

Un fait semble confirmer que le Ministère ne souhaitait pas qu’on s’intéressât trop à l’origine de la fuite : il a banalisé le document en le faisant publier, le 5 octobre 1928, dans la presse amie, en l’occurrence L’Écho de Paris. Le texte sera intégralement reproduit dans la plupart des autres journaux à partir du lendemain. L’idée serait que plus il sera connu, moins sa fuite éventuelle sera grave et moins on cherchera à en identifier le responsable.

Dans le même but, le Ministère n’a pas non plus fait savoir qu’Horan a été une seconde fois convoqué, le samedi 6 octobre 1928, au motif qu’il n’avait pas encore quitté le pays comme il s’y était engagé[24]. Y a-t-il à nouveau été interrogé sur ses contacts au Ministère ? Les noms de possibles complices ont-ils alors été prononcés ? Cela n’est pas exclu mais la presse jamais n’en dira rien. L’a-t-on alors averti de l’imminence de son interpellation et des risques qu’il encourait s’il demeurait plus longtemps ? C’est possible mais on n’en a rien su. Pas plus qu’on ne saura qui l’a reçu. Si c’était à nouveau Bargeton, la presse en aurait fait état, comme pour la première fois.

Qui l’a reçu ? Berthelot, Leger ? Il est sûr que l’un, en sa qualité de Secrétaire général du Ministère, comme l’autre, chef du cabinet de Briand, eurent connaissance de cette affaire, et il est très probable qu’ensemble ou séparément, ils ont été parmi les premiers interlocuteurs de Horan : ils ont donc pu l’être lors de cette seconde convocation de Horan au Ministère.

Berthelot ou Leger ? Ce qu’on saura seulement, plus tard, c’est que personnellement, Berthelot n’était pas favorable à l’idée d’expulser Horan parce qu’on pouvait encore avoir besoin de l’interroger. On ne voit pas dès lors, en dehors de Leger et Briand, qui aurait pu être en situation de décider l’expulsion de Horan. Quant à l’en informer, on imagine mal un ministre en personne recevoir le journaliste et de toute façon, Briand était alors chez lui, à Cocherel, loin de Paris. Reste donc Leger.

Au Quai d’Orsay, le samedi 6 octobre, on a apparemment voulu donner à Horan une dernière chance de disparaître. Et se donner une dernière chance que l’affaire n’éclate pas.

De fait, Horan n’ayant pas quitté le territoire, la police interviendra deux jours après sa seconde convocation au ministère des Affaires étrangères. S’il l’avait quitté, l’affaire aurait pu ne pas éclater puisque personne en France n’aurait plus été en mesure de l’interroger de nouveau, le risque qu’il révèle enfin le nom du ou des responsables de la fuite était écarté. Dès le lendemain de l’« arrestation » de Horan (le terme sera contesté), celle-ci est dans de nombreux journaux, en France et dans le monde, particulièrement aux États-Unis, puis dans toute la presse.

Dramatic Scene in Rue de la Paix[25]

Le lundi 8 octobre 1928, à 13 heures, en pleine rue, Horan a été contraint de se rendre à la Préfecture de police, quai des Orfèvres, et y a été retenu pendant sept heures[26].

Ses collègues de l’International News Service, prévenus par l’un d’entre eux qui avait assisté à la scène, inquiets de son sort, se présentèrent au Quai d’Orsay, supposant que le Ministère pouvait ne pas être étranger à l’affaire. La presse, y compris aux États-Unis, en témoignera :

Alors que la rumeur de l’arrestation d’Horan se répandait, les journalistes ont interrogé les sources les plus élevées du ministère des Affaires étrangères, sans succès. Tous les fonctionnaires ont exprimé une entière surprise[27].

Le Quai d’Orsay a nié savoir quoi que ce soit sur l’affaire[28].

William Bird, le président du Comité de la presse anglo-américaine, ne voyant pas Horan venir à leur rendez-vous – les deux hommes devaient déjeuner ensemble – , et averti par ses collègues de l’International News Service, se rendit lui aussi au Ministère « pour protester contre la mesure dont M. Harold Horan avait été l’objet ». À lui, on n’a pas osé mentir mais on a minimisé les faits, « il [lui] fut répondu que M. Horan n’avait pas été arrêté, mais simplement interrogé[29] ». Quand il communiquera officiellement sur l’affaire, le Ministère affirmera de même que « M. Harold Horan a été très courtoisement appréhendé rue de la Paix par des policiers[30] ».

Peu après vingt heures, à sa sortie de la Préfecture de police, Horan se rendit à son agence et fit à ses collègues un récit détaillé de ce qui lui était arrivé. C’est ce qui explique que dès le lendemain matin, mardi 9, les deux journaux américains de Paris, l’International Herald Tribune et le Chicago Tribune, appartenant tous deux au même groupe de presse que l’agence International News Service, aient été en mesure de publier son récit.

L’International Herald Tribune évoquera « un hold up spectaculaire » (« a spectacular hold up[31] ». Le décalage horaire aidant, l’information est donnée ce même jour dans de nombreux journaux américains qui en rajouteront un peu en matière de sensationnel avec « coup de sifflet strident d’un policier » (« shrill whistle of a policeman ») et intervention d’au moins cinq policiers et d’un « officier en civil accompagné d’adjoints » (« officer in plain clothes accompanied by aides »), sous les yeux une « foule énorme » (« tremendous crowd »), d’où des titres tels que « Une scène d’enlèvement de Far-West rue de la Paix » (« A Far-West Kidnapping Scene on the Rue de la Paix »), « Sept heures au secret » (« Seven Hours Incommunicado »), « Le retour de l’Inquisition » (« The Return of the Inquisition[32] »).

En 1985, le journaliste J. C. MacDonald publiera ses souvenirs de la scène dont il fut témoin avec « des centaines de personnes » (« hundreds of persons had witnessed the arrest »). Arrivée du commissaire : « Dans des hurlements de freins, une grande limousine a aussi surgi et plusieurs agents excités de la Sûreté Générale (Services secrets) en ont sauté » (« With screeching brakes a large limousine drew up also, and out hopped several excited agents of the Surete General (Secret Service)[33] »).

Le mardi 9 octobre 1928, les journaux français ont eux aussi évoqué plus ou moins longuement les événements de la veille, à Paris comme en province Le Phare de la Loire, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, La Gazette de Biarritz-Bayonne et Le Petit Marseillais. À partir du mercredi 10 octobre, tous les journaux parisiens en parleront, immédiatement relayés par tous les titres de province et cela quotidiennement, pendant une dizaine de jours, de L’Écho d’Alger à L’Avenir du Tonkin et à l’étranger, du New York Times au Guardian de Londres et jusqu’aux journaux d’Ottawa et de Sidney.

Outre les deux journaux américains de Paris, un quotidien français du matin a joué un rôle important dans l’affaire, L’Écho de Paris, déjà plusieurs fois nommé. Il se trouve en effet qu’à la sortie de la Préfecture de police, Horan, avant même d’aller retrouver ses collègues, a rencontré un collaborateur de ce journal, Jean-Gabriel Lemoine, si bien que celui-ci pourra, seul de tous ses confrères et concurrents français, faire des événements un récit circonstancié et reproduire les propos de Horan.

Le récit de Lemoine, paru dès le mardi 9 octobre 1928 au matin, en même temps que les deux quotidiens américains de Paris, contraste avec les autres journaux français qui d’abord se bornent à mentionner l’incident en quelques lignes. Les journaux du soir, dont les collaborateurs avaient découvert l’affaire dans L’Écho de Paris, en furent réduits, faute d’informations, à seulement reproduire l’article de Lemoine ou à le paraphraser, le temps que leurs propres enquêtes leur permettent d’en dire davantage.

Il se peut que Lemoine se soit trouvé par hasard au bon moment au bon endroit mais il est possible aussi qu’il ait bénéficié d’informations privilégiées, le directeur de son journal, Pertinax, étant, parmi les journalistes, un des plus proches d’Alexis Leger.

D’un journal à l’autre, les textes varient seulement sur des détails. Certains disent qu’Horan a été intercepté alors qu’il était dans un taxi, d’autres, les plus nombreux, qu’il conduisait son propre véhicule, qu’un homme est monté à son côté et qu’Horan est resté au volant jusqu’à la Préfecture de police. Le nom de cet homme, Faux-Pas-Bidet, un commissaire affecté à la Sûreté nationale, sera révélé plus tard.

Les aveux de Horan

Sommé d’indiquer sa source, Horan a d’abord refusé, comme est censé le faire tout journaliste, mais, menacé du pire s’il n’obtempérait pas, il a cédé. Sinon, lui a-t-on dit, il allait être incarcéré à la Santé, le temps qu’un juge d’instruction soit nommé, que celui-ci mène une enquête préliminaire qui, immanquablement, déboucherait sur un procès avec six ans de prison à la clef.

Horan a alors seulement répété ce qu’il avait déjà dit lors de ses convocations au Quai d’Orsay, à savoir que c’était bien lui qui avait fait parvenir le document aux États-Unis mais que celui-ci lui avait été remis à la mi-septembre par son patron, Randolph Hearst, de passage à Paris. Les policiers n’auraient pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit d’autre. Après avoir signé sa déposition, Horan fut autorisé à quitter librement la Préfecture de police, à la condition de s’engager à quitter, spontanément là encore (?), le territoire dans les deux jours. C’est ni plus ni moins ce qui avait été décidé au Quai d’Orsay.

On lui aurait refusé de contacter un avocat (pourquoi un avocat dira-t-on puisqu’officiellement il n’était pas arrêté) ni quiconque à l’extérieur, par exemple ses confrères de l’International News Service. Il n’avait pas déjeuné et c’est tout juste si on l’a autorisé à se faire apporter un sandwich au jambon et une bière. On le verra, d’autres seront moins bien traités.

Mais tout ceci n’est que ce que la presse en dira d’abord, sur la foi des déclarations de l’intéressé.

Averti de la mésaventure de Horan, Hearst, son patron, de New York, avait aussitôt envoyé un représentant à Washington auprès du Secrétaire d’État, Frank Billings Kellogg, pour dénoncer le scandale et obtenir enfin que les États-Unis interviennent. Il était alors 21 heures à Paris mais 15 heures à New York. Le représentant de Hearst fut aussitôt reçu. Le lendemain, mardi 9 octobre, Hearst viendra en personne à Washington pour être reçu par le Président Calvin Coolidge dans le même but. L’arrestation d’un citoyen américain, d’un journaliste qui plus est, était une première et avait de quoi faire réagir les plus hautes autorités du pays[34].

Hélas pour Hearst, Coolidge n’avait manifestement pas l’intention de provoquer un incident diplomatique, si peu de jours après la signature à Paris du pacte Briand-Kellog. Dès le premier jour, avant même d’avoir reçu Hearst, il avait déclaré :

L’affaire du journaliste américain Horan ne peut concerner que le gouvernement français et elle ne justifie pas une intervention du gouvernement de Washington ; celui-ci désire cependant protéger les citoyens américains[35].

La presse rendit compte en ces termes de la réponse de Kellogg au représentant de Hearst :

Réglant son attitude sur l’avis donné par le président Coolidge, le département d’État ne donnera pas suite à la requête de M. Hearst qui a fait une démarche pour réclamer une enquête officielle des autorités américaines[36].

Le Secrétaire d’État a seulement demandé à son ambassadeur en France, de se rendre au Quai d’Orsay pour obtenir des explications.

Quant au président Coolidge, recevant Hearst lui-même, il lui aurait déclaré :

Je crois que l’arrestation de Horan est une affaire domestique de la France et que les États-Unis ne peuvent rien faire. Dans cette circonstance, la France a agi dans la limite de ses droits[37].

À Paris, c’est à nouveau Norman Armour, le chargé d’affaires américain qui a, au nom de l’ambassadeur, effectué la démarche voulue par Kellogg. Il fut reçu au Ministère dès le mardi 9 octobre 1928 après-midi, par le Directeur des Affaires politiques et commerciales, Charles Corbin. Celui-ci lui aurait donné tous les détails sur l’interrogatoire subi par le journaliste et susceptibles de le rassurer, notamment que celui-ci « n’a pas été arrêté, [qu’] il n’a été que soumis à un interrogatoire et [qu’] il a consenti de lui-même à quitter la France avant jeudi[38] ». Dans L’Œuvre, il sera bien précisé qu’Armour était « venu seulement aux renseignements [et qu’il] n’a fait aucune représentation au Quai d’Orsay[39] ». Toujours informé à bonne source, L’Écho de Paris confirmera qu’Armour « n’a pas protesté contre la sanction prise à l’égard de M. Horan, il a simplement demandé [que l’ambassade soit] tenue au courant des faits » et sollicité, comme on le lui avait demandé, l’indulgence des autorités françaises pour Horan.

Ce même mardi 9 octobre 1928 après-midi, William Bird, le président du Comité de la presse anglo-américaine, réunit les membres de son organisation et ensemble, à l’unanimité, ils décidèrent d’adresser à Poincaré, le président du Conseil, et à Briand, le ministre des Affaires étrangères, l’un et l’autre absents de Paris, deux télégrammes pour protester contre la décision d’expulser Horan, demander qu’elle soit rapportée, pour demander un complément d’enquête et pour rappeler les autorités françaises au respect des droits de la presse, notamment du droit, pour un journaliste, de ne pas révéler ses sources.

Bird se présenta au Ministère le jour suivant, mercredi 10 octobre 1928 après-midi, avec plusieurs membres de son organisation, pour y déposer officiellement son télégramme à Briand. Ils y furent reçus par le Secrétaire général, Berthelot, qui, après en avoir pris connaissance, affirma à ses interlocuteurs que la situation de Horan n’était pas encore définitivement arrêtée et que pour l’heure, il avait été décidé de l’autoriser à demeurer en France jusqu’à la fin d’une nouvelle enquête. Aussi bien, c’est ce que personnellement Berthelot souhaitait depuis le début.

Berthelot dit aussi – et autorisa Bird à le répéter – « ses regrets de la façon un peu cavalière avec laquelle le journaliste américain a été conduit lundi à la Préfecture[40] ». Bird sortit pleinement satisfait du Quai d’Orsay et le fit savoir aussitôt dans un communiqué. Il adoptait la même attitude que son gouvernement :

Puisqu’on ne demandait plus à Horan de quitter le pays, qu’au contraire on lui demandait désormais d’y demeurer, la Préfecture de police a alors cherché à l’avertir mais ne sut l’atteindre. Elle alerta la police des frontières pour l’intercepter s’il s’y présentait. On apprit plus tard, le vendredi 12 octobre, qu’il avait quitté Paris pour Bruxelles le mercredi 10 à midi, qu’il avait été vu à Anvers, à moins que ce ne fût Ostende, puis à Londres, et qu’aux dernières nouvelles, il voguait vers les États-Unis.

En France, à l’étranger, des voix s’étaient élevées contre la décision d’expulser Horan mais sans faire les gros titres de la presse. Le syndicat de la presse socialiste éleva une protestation[41] mais aussi plusieurs journaux comme La Liberté, Paris-Midi et L’Intransigeant, d’où ce titre à peine exagéré du Chicago Tribune : « Parisian Press Defends Horan[42] ». En Allemagne, le Berliner Tageblatt affirme que « Tous les journaux devraient protester contre une telle atteinte à la liberté de la presse[43] » et ajoute qu’on « ne peut croire que la police [ait] agi d’accord avec le ministère français des Affaires étrangères ».

Ces réactions sont naturelles, de plus elles n’interfèrent pas avec le fond de l’affaire, aussi ne l’ont-elles pas relancée. Elles la relanceront d’autant moins que très vite, à la suite de certaines révélations, elles n’auront plus de raison d’être.

Et des révélations faites par Leger qui vont faire entrer l’affaire dans une nouvelle phase.

Coup de théâtre

Poincaré, depuis sa résidence de Sampigny, avait immédiatement répondu au télégramme de Bird et des journalistes américains pour affirmer que l’affaire relevait du Quai d’Orsay. Briand, depuis sa résidence de Cocherel, dans la soirée du mercredi 10, fit savoir qu’il avait « chargé Léger de voir le comité de la presse anglo-américaine[44] ». Il est clair que c’est lui, Leger, plus que tout autre, qui suivait cette affaire.

Bird et ses collègues furent donc finalement reçus par Leger dès le lendemain, jeudi 11 octobre 1928 au matin, de 10 h 30 à 12 h 15 et le moins qu’on puisse dire est qu’effectivement l’affaire était en train de prendre une autre tournure. À l’issue de la réunion, le Quai d’Orsay dans un communiqué affirmera que les explications données aux journalistes les ont pleinement satisfaits[45]. Aucun journal n’a démenti.

La délégation s’est déclarée satisfaite des explications qui lui ont été fournies. Elle a prié M. Alexis Léger de remercier M. le ministre des Affaires étrangères d’avoir bien voulu lui donner l’occasion de s’acquitter, dans le plus bref délai, du mandat qu’elle avait reçu.

Le communiqué avait été rédigé en commun par Leger et les journalistes.

Qu’a donc dit Leger aux journalistes pour qu’il obtienne ce beau résultat ? Le Matin en rend compte le lendemain, vendredi 12 :

[Leger] leur donna connaissance des déclarations faites par M. Horan lors de son interrogatoire à la Préfecture de police. Non seulement le représentant de M. Hearst avait avoué qu’il s’était procuré le document par des moyens illicites, mais encore il avait donné des indications précises sur les personnes dont il s’était assuré le concours[46].

Personne ne le savait alors mais ces personnes dont Horan avait donné les noms le lundi, lors de son interrogatoire, avaient été longuement interrogées à la Préfecture de police pendant toute la journée du mercredi 10 et avaient avoué leur implication dans la fuite du document. Leger en avait aussitôt été averti d’où les révélations qu’il fit aux journalistes américains le jeudi 11 au matin.

Les journalistes américains, après avoir entendu Leger, en tirèrent immédiatement les conséquences : ils exclurent Horan de leur organisation pour faute professionnelle et pour leur avoir menti. Toute la presse s’en fit l’écho.

Leger avait-il précisé le nom du ou des informateurs de Horan au cours de son entretien avec les journalistes américains ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas il les connaissait. S’il l’a fait, ses interlocuteurs ne divulguèrent pas immédiatement ce qu’ils avaient appris de Leger, sans doute à sa demande.

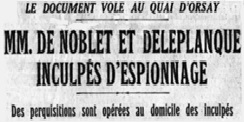

L’identité des suspects a officiellement été communiquée à l’ensemble des journalistes accrédités au Quai d’Orsay le lendemain matin, vendredi 12 octobre 1928. L’information sera donnée le jour-même dans un journal de province, La Gazette de Bayonne-Biarritz et Saint-Jean-de-Luz[47], les journaux de Paris ne la donneront que le lendemain, de même la plupart des autres journaux de province.

Ce vendredi 12 octobre, en recevant les journalistes, Paul Bargeton a donné les noms des personnes incriminées pour « remettre l’affaire dans ses limites véritables et faire justice de certaines informations fantaisistes ».

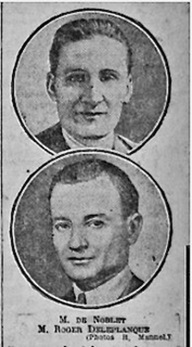

Il [Bargeton] a tenu à affirmer que seules trois personnes étaient mêlées à cette affaire : M. Harold Horan, qui est en fuite, M. Roger Deleplanque et M. de Noblet[48], qui appartient au bureau de la presse du Quai d’Orsay[49].

Depuis le mercredi 10 octobre, des rumeurs plus ou moins explicites et contradictoires étaient apparues dans plusieurs journaux, toutes en même temps, quant à l’identification d’au moins un suspect. Origine probable de ces rumeurs : des bouts de confidences faites à des journalistes par des policiers proches de l’enquête en cours.

Il semble que dans plusieurs rédactions, on savait déjà ce qu’il en était. Sans donner aucun nom, on évoquait deux suspects, un journaliste et un fonctionnaire du Quai d’Orsay, L’Écho de Paris comme d’autres expliquant que si on n’était pas plus précis, c’était que « l’enquête n’a[vait] pas encore achevé de déterminer la responsabilité exacte du jeune secrétaire d’ambassade[50] ».

Selon Le Petit Journal, « le bruit courait [dès le jeudi 11] qu’une première arrestation avait été effectuée[51] ». Son presque homonyme, Le Journal, confirme et précise qu’il s’agirait « d’un de ces hommes qui mettent parfois leurs relations mondaines au service de la police et qui évoluent en marge à la fois de la diplomatie et des affaires[52] ». Le Petit Journal croit savoir qu’il s’agit d’un policier en poste au Quai d’Orsay. Selon Centre-Ouest, il pourrait s’agir de la même personne, « un quasi-diplomate et policier mondain dont tout le monde sait le nom[53] ». Le Matin, Le Gaulois et d’autres évoquent deux arrestations. Toutes ces rumeurs s’avèreront fausses.

Le Préfet de police se crut obligé, le vendredi 12, de préciser qu’« aucune arrestation concernant un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères n’a été opérée ni envisagée[54] ». Pourquoi cette précision sinon parce que la rumeur en circulait ?

Le Petit Parisien le répète[55] :

Le Journal, dimanche 14 octobre 1928

Le Journal, dimanche 14 octobre 1928

Premières photos de Noblet (en haut) et Deleplanque (en bas) dans la presse française. Autres photos dans Le Petit Journal du même jour.

La révélation par Bargeton du nom des suspects n’a pas fait immédiatement cesser les rumeurs. Dimanche 14, le journal Le Peuple évoque non pas trois mais cinq ou six suspects : en plus de Horan, d’un journaliste et d’un secrétaire d’ambassade, « il est fortement question d’autres personnes[56] », d’un autre journaliste, d’une dactylographe et d’un autre complice assez mystérieux, ce qui laissse espérer de nouveaux rebondissements.

Certains journaux, en France, vont incriminer une femme, la maîtresse de Hearst, Marion Davies, une actrice de cinéma dont Hearst veut faire une star. Ils donnent les dates et les circonstances où le document aurait été remis à celle-ci puis par elle transmis à Hearst. Le 15 septembre[57]. Le scoop fait long feu.

Aux États-Unis, et aux États-Unis seulement, les journaux ont identifié une autre femme, non une actrice de cinéma mais une romancière et dramaturge qui connaît alors un certain succès tant à Londres qu’à Paris, une danoise du nom de Karen Bremson (en France, on l’appelle plutôt Bramson), À Paris, elle avait, répète-t-on partout, un bon ami haut placé au Ministère… Le nom de ce dernier n’est nulle part précisé, et aucun journal français n’a repris l’information. Faute de la connaître ? Par prudence plutôt, spontanément, ou à la suite d’une consigne reçue. Cet ami haut placé au Ministère aurait alors tout de suite été identifié : Alexis Leger. Il faudra attendre l’année 2000 pour qu’Holger Holst nous révèle l’étroite liaison qui a existé entre elle et Alexis Leger avant qu’il ne parte pour la Chine[58].

On trouve seulement une possible allusion discrète à Karen Bramson, à moins qu’il ne s’agisse de Marion Davies, à la fin d’un article du Petit Parisien :

Terminons enfin en déclarant que contrairement à tous les bruits qui ont couru, et dont certains journaux se sont faits l’écho, aucune autre personne – homme ou femme – n’est compromise dans cette regrettable affaire[59].

La principale rumeur, que l’identification des auteurs de la fuite est censée arrêter, c’est celle, très ancienne et récurrente, selon laquelle cette fuite aurait été voulue par le Ministère lui-même. Dans ces conditions, les deux suspects, le journaliste et surtout, le secrétaire d’ambassade, Deleplanque et Noblet, ne seraient que des boucs émissaires ? Cette hypothèse, au fil du temps, on le verra, n’est pas gratuite.

« Les fuites du Quai d’Orsay », tel est le titre de l’article consacré à l’affaire ce même vendredi 12 octobre 1928 dans L’Ami du Peuple, repris par Le Petit Journal. Dans Le Gaulois, on suggère que cette fuite, qui pourrait bien être accidentelle, ne serait pas la première :

Le document a-t-il été volé ? Toute la presse l’a d’abord envisagé. A-t-il été acheté ? Nombre de journaux ont défendu cette autre hypothèse, précisant les sommes que Hearst avait mises à la disposition de Horan pour rétribuer ses complices, Deleplanque, le journaliste, Noblet, le fonctionnaire du Quai d’Orsay. Rien n’a pu être prouvé.

Le Ministère a dès le début fait entendre que, s’agissant de Noblet, « l’hypothèse d’un acte de légèreté [est] la plus plausible[60] » et la plupart des journaux l’ont répété à satiété.

On ne croit pas que M. de Noblet se soit laissé corrompre[61].

Il n’y a pas eu de corruption de fonctionnaire mais une simple imprudence d’un jeune diplomate[62].

Le fonctionnaire a cédé à une insistance de bon aloi dont rien ne lui permettait de croire qu’elle était stipendiée[63].

Pas de corruption de fonctionnaire mais une simple faute professionnelle[64].

M. de Noblet, l’attaché du service de presse et d’information du Quai d’Orsay, dont la bonne foi a été surprise, n'[est] passible que de sanctions administratives[65].

Il avait cru bien faire, le document ne révélait rien qui ne fût connu et n’était pas estampillé « secret ». Pourquoi aussi le document avait-il été envoyé au service de presse sinon pour qu’on s’en serve ?

Autre argument en faveur de Noblet :

Disons-le tout de suite, ce fonctionnaire appartient à une excellente famille et son honorabilité apparaît au-dessus de tout soupçon[66].

Et puis il est si jeune (trente ans tout de même) …

Le Ministère, les journaux et donc l’opinion sont manifestement convaincus que si l’affaire devait être confiée à la justice, Noblet n’aurait pas grand-chose à en craindre.

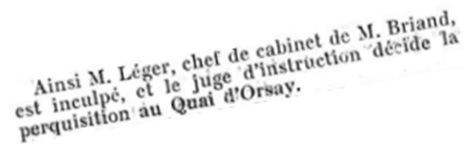

Elle le sera. En effet, Briand, revenu à Paris le lundi 15 octobre, après s’être longuement entretenu avec Leger, et encore le lendemain matin, juste avant le début du Conseil des ministres, présentera les résultats convergeants de l’enquête menée à la préfecture de police, et ceux de l’enquête administratrive menée au sein du Ministère qui les uns et les autres incriminent Deleplanque et Noblet, et obtiendra du Conseil que l’affaire soit transmise à la justice, à charge pour le Parquet de s’en saisir ou non.

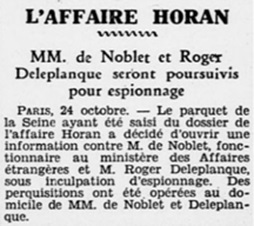

De fait, le Parquet a ouvert une enquête préliminaire et nommé un juge d’instruction, un certain Girard. Difficile de l’éviter, trop de journaux en effet rappellent qu’il s’agit en l’occurrence de rien de moins que d’une affaire d’espionnage et rappellent, textes à l’appui, les peines encourues si le juge pense les charges suffisantes pour qu’on aille à un procès, et ces peines sont énormes.

Titres de L’Ouest-Éclair et de L’Écho de Paris du 25 octobre 1928 :

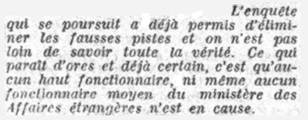

Certains journaux, moins avides de sensationnel, plus prudents ou mieux informés, sensibles à l’insistance avec laquelle le Quai d’Orsay, dans ses divers communiqués a systématiquement minimisé la responsabilité du fonctionnaire, avancent l’idée que Noblet au moins pourrait bénéficier d’un non-lieu. L’Œuvre, au lendemain du Conseil des ministres, le dit on ne peut plus clairement :

Une circulaire destinée à 40 postes diplomatiques français à l’étranger et aux principaux services intérieurs du ministère des Affaires étrangères est-elle un document intéressant la défense nationale ?

On peut tout plaider, mais c’est sujet à dispute.

À notre avis, si une instruction judiciaire est ouverte, elle sera close par un non-lieu[67].

Chaque élément nouveau de l’enquête judiciaire va déclencher une vague d’articles avec rappels des faits, résultats des perquisitions, déclarations de l’avocat de Deleplanque, de l’intéressé lui-même, interrogatoire de Deleplanque (dans la presse le 31 octobre 1928), déposition de Charles Corbin devant le juge, confrontation entre les deux inculpés, déposition de Noblet (le 3 novembre). Le principe du secret des instructions est allègrement bafoué par tous.

L’enquête progressant à son rythme, l’affaire ne fera donc plus les titres des journaux que de loin en loin, après des pauses de plusieurs mois quelquefois. Quand l’actualité judiciaire amène les journaux à en reparler, ils se croient obligés de rappeler en quoi elle consiste, signe que le grand public a tendance à l’oublier.

S’il est enfin question de l’enquête le 31 mars 1929, dans La Dépêche, c’est pour annoncer que l’affaire va déboucher bientôt sur un non-lieu :

En fait la décision ne sera prise que le 20 août 1929. Deleplanque et Noblet, l’un et l’autre, bénéficieront effectivement d’un non-lieu.

Noblet interprétera cette décision comme une reconnaissance de son innocence, elle signifie pourtant seulement que le juge d’instruction n’a pas réuni de preuves suffisantes pour charger un suspect. Le Parquet aurait donc pu faire appel de la décision (le ou les responsables de la fuite du document n’ont en effet pas encore été identifiés). Le Parquet ne fera pas appel.

L’affaire est donc ou semble close. Une bonne partie de la presse le répète et approuve, et ceci aux quatre coins du monde. Titre de The Chicago Tribune le 21 août : « Horan Affair’ Ends in Exoneration of Two Accused Aides[68] ». Titre de L’Avenir du Tonkin le 22 : « Un non-lieu clôt l’affaire de soustraction de document du Quai d’Orsay ».

Ce qui a amené le juge à prononcer un non-lieu est notamment le fait que le document secret avait été ronéoté à cinquante exemplaires, le fait que l’original que Noblet avait dans son coffre y a été retrouvé avant son retour au Ministère (étant en vacances depuis le jour où Deleplanque dit le lui avoir emprunté, Noblet n’a pas pu l’y replacer lui-même). Horan l’a-t-il recopié sur place ? Certains l’ont envisagé. Il a certes été établi que Noblet a quitté un moment son bureau, le samedi 15 septembre 1928, entre 18 et 19 heures 30, et qu’il y a laissé un moment Deleplanque seul. Mais en si peu de temps, Horan n’a pas eu la possibilité de recopier, à la main, le document et ses onze feuillets[69].

Lors de leur confrontation devant le juge, Deleplanque et Noblet ont fait des déclarations divergentes sur des points essentiels, le premier a chargé le second, celui-ci a nié, ce fut parole contre parole et le juge n’en put tirer aucune conclusion, d’où les non-lieux.

Affaire classée ? Officiellement oui. Le Ministère, dans un long communiqué, en fait l’historique complet et la considère comme telle[70]. Il est suivi par une bonne partie de la presse mais non toute.

Il est en effet quelques quotidiens comme L’Action française, Le Figaro, des hebdomadaires comme Aux Écoutes, pour rappeler que le ou les responsables de la fuite, fût-elle accidentelle, n’avaient toujours pas été identifiés, pour rappeler aussi l’ancienne rumeur selon laquelle la fuite avait été décidée par un haut-fonctionnaire du Quai d’Orsay, pour émettre enfin des réserves sur les conditions dans lesquelles Deleplanque et Noblet ont signé leurs aveux.

Périodiquement la réouverture du dossier a été réclamée par la presse. En vain.

À ce stade, il est clair qu’il n’y aura pas d’accord franco-britannique, que les négociations sur le désarmement naval à terme vont pouvoir reprendre mais sur des bases nouvelles, collectives, conformes à l’esprit de Locarno, dans la continuité du pacte Briand-Kellog. À la plus grande satisfaction de Leger et Briand. Une fois déjà, en 1927, après un blocage des négociations, au moment où Briand avait reçu des assurances quant à leur reprise, il s’était exclamé : « Locarno continue[71] ». Il pourrait le dire à nouveau.

Fin de partie ?

Notre recherche jusqu’ici a seulement montré comme étant possible, voire probable, à partir d’une pluralité d’indices convergents, l’implication de Briand et de Leger dans l’affaire, quel que soit le nom qu’on lui donne. Une implication évidente aux yeux de certains. Mais rien n’a encore été démontré. Leger n’a pas été inculpé, contrairement à ce nous avions annoncé.

Il le sera. Leger est loin en effet d’en avoir fini avec l’affaire, celle-ci va en effet rebondir une nouvelle fois et le viser nommément, et non pas à l’initiative de la presse, même si elle va jouer son rôle. L’affaire va rebondir à la suite d’un événement imprévu : à l’initiative du jeune Noblet qui va faire montre d’une pugnacité et d’une force de caractère qu’on ne lui soupçonnait pas.

« On » l’avait convaincu d’accepter d’endosser la responsabilité de la fuite, il avait signé des aveux, « on » avait parié sur sa soumission à l’autorité et son respect de la hiérarchie, « on » l’avait cru fragile et suffisamment « inintelligent » pour se laisser manœuvrer sans faire de vagues. Mais soutenu par sa famille, assisté des meilleurs avocats, il va révéler qui est ce « on » qui dans l’ombre a tout combiné. Le simple secrétaire d’ambassade de troisième classe va oser porter plainte contre sa hiérarchie, plainte contre X d’abord, puis plainte nominale contre le tout-puissant chef du Cabinet du ministre, bientôt secrétaire général du Ministère.

De Horan, de Hearst, de Deleplanque, il ne sera plus question désormais que marginalement. D’internationale, l’affaire va devenir franco-française, Jean de Noblet d’Anglure et Alexis Leger, quelle que soit la répugnance de celui-ci à sortir de l’ombre, y joueront les premiers rôles.

À suivre donc.

——

[1] Voir pourtant Lucien Zimmer, Un septennat policier, Fayard, 1967, chap. 3. L’auteur était en 1928 directeur du cabinet du Préfet de police, Jean Chiappe.

[2] Renaud Meltz, Alexis Léger dit Saint-John Perse, Flammarion, 2008, p. 276-279. Dans l’ouvrage, Horan est prénommé Joseph au lieu de Harold (répétant l’erreur du New York Times dans son article sur Horan du 28 août 1985).

[3] Le 8 mai 1927, à l’occasion de la nomination de Leger comme Ministre plénipotentiaire, Aux Écoutes rappelait que Leger avait été le favori de Berthelot et que celui-ci le regrettait aujourd’hui.

[4] Tout au plus l’affaire a-t-elle été évoquée en 2013 dans l’exposition Le Rêve européen – Aristide Briand – Alexis Leger, Fondation Saint-John Perse, Aix-en-Provence, juin-novembre 2013).

[5] Selon les propres termes de Saint-John Perse dans le volume de ses Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1972, p. xviii. Alexis Leger, qui vient d’entrer dans la carrière, doit d’avoir été invité à l’amitié de Berthelot plus qu’à son expérience et ses compétences.

[6] Signé le 27 août 1928, il entrera en vigueur le 24 juillet 1929. Kellogg seul se verra attribuer le prix Nobel de la paix à la fin de l’année mais Briand, qui l’avait déjà reçu en 1926 avec Stresemann, y fut associé. On le verra, l’affaire Horan était trop modeste et anecdotique, finalement trop franco-française, pour qu’en résulte une rupture avec l’esprit du temps.

[7] Le Petit Parisien, 22 septembre 1928.

[8] Oreste Rosenfeld, « Le scandale du compromis naval. Qu’attend-on pour publier le texte complet de l’accord », Le Populaire, 24 septembre 1928.

[9] L’Intransigeant, 23 septembre 1928.

[10] L’Œuvre, 23 septembre 1928.

[11] La Dépêche du Berry, même date.

[12] O. Rosenfeld, Le Populaire, 24 septembre 1928.

[13] Communiqué du Ministère français des Affaires étrangères en date du 22 septembre 1928, dans tous les journaux du lendemain, quelquefois sous le titre « La mise au point de M. Briand » (Le Progrès de la Côte d’Or, 23 septembre 1928).

[14] La Croix, 23 septembre 1928.

[15] Orson Welles s’en est inspiré pour son Citizen Cane. Sur Hearst, voir sa notice en annexe.

[16] Traduction dans Le Journal du 22 septembre 1928 et Le Progrès de la Côte d’Or du 23. Titre original : « Two Nations in Agreement Against the United States – French Foreign Office letter shows the American contention regarding cruisers and guns is disregarded ».

[17] Le Temps, 23 septembre 1928.

[18] La Dépêche du Berry, 30 septembre 1928.

[19] Le Populaire, non signé, « Des bruits étranges », 28 septembre 1928.

[20] Ibid., « Le roman du compromis naval », article signé par Léon Blum lui-même, 5 octobre 1928. Souligné dans le texte.

[21] Certains journaux étrangers, notamment le Hamburger Nachrichten et le Daily News, ont formellement accusé le gouvernement français « d’avoir communiqué lui-même le document afin de forcer la main à l’Angleterre par sa publication » (S. Sailly, op. cit., L’Information sociale, jeudi 18 octobre 1928).

[22] Henry Barde, L’Œuvre, mercredi 10 octobre 1928, Bonsoir, jeudi 11 octobre 1928.

[23] Ce n’est pas l’ambassadeur qui, à Paris, fera la démarche auprès du Quai d’Orsay mais le chargé d’affaires, Norman Armour.

[24] « Mr. Horan was again called to the Foreign Office on Saturday, after Embassy Officials here had interceded in his favor » (« M. Horan a de nouveau été appelé au ministère des Affaires étrangères samedi après que les fonctionnaires de l’ambassade eurent intercédé en sa faveur »), International Herald Tribune, Paris, mardi 9 octobre 1928.

[25] Titre de l’International Herald Tribune, mardi 9 octobre 1928.

[26] Lucien Zimmer (op. cit.) se trompe quand il date l’interpellation de Horan du samedi 6 octobre 1928.

[27] « As the rumor of Horans’s arrest spread, newspapermen tapped the highest sources in the Foreign Office, all to no avail. All officials expressed entire surprise », The Nassau Daily Review, Freeport, État de New York, mardi 9 octobre 1928.

[28] « The Quai d’Orsay denied that it knew anything about the matter whatsoever », The Chicago Tribune and the Daily News, Europe’s American Newspaper, Paris, mercredi 10 octobre 1928.

[29] Jean-Gabriel Lemoine, « Les indiscrétions sur l’accord franco-anglais », L’Écho de Paris, mardi 9 octobre 1928.

[30] Le Journal, mardi 9 octobre 1928.

[31] J. C. MacDonald, International Herald Tribune, jeudi 11 octobre 1928.

[32] Relevé effectué, entre autres, par The Nassau Daily Review, Freeport, État de New York, mardi 9 octobre 1928.

[33] New York Times, 26 août 1985.

[34] « This is the first time that an American correspondant has been expelled in connection with his professional activities », International Herald Tribune, Paris, mardi 9 octobre 1928.

[35] « L’opinion de M. Coolidge, Washington, 9 octobre 1928 », L’Œuvre, mercredi 10 octobre 1928.

[36] L’Ouest-Éclair, jeudi 11 octobre 1928.

[37] Le Petit Journal, vendredi 12 octobre 1928, Le Temps, samedi 13, d’après une dépêche de l’agence Havas.

[38] « Ce qu’on en pense au Quai d’Orsay », L’Écho de Paris, mercredi 10 octobre 1928.

[39] Henry Barde, L’Œuvre, mercredi 10 octobre1928.

[40] L’Ouest-Éclair, jeudi 11 octobre 1928.

[41] Id, ibid.

[42] « La presse parisienne défend Horan », Chicago Tribune and the Daily News, Paris, 10 octobre 1928.

[43] Berliner Tageblatt du mardi 9 octobre 1928, cité par L’Ami du Peuple et L’Action française du 11.

[44] « L’expulsion de Horan différée », Journal des Débats, 12 octobre 1928.

[45] Texte intégral du communiqué le 11 octobre 1928 dans La Gazette de Biarritz-Bayonne et de Saint-Jean de Luz, le 12 dans tous les autres.

[46] Le Matin, vendredi 12 octobre 1928.

[47] Le journaliste a mal transcrit le nom de Roger Deleplanque qu’il nomme Georges de Leblanque.

[48] Voir en annexe la note sur Deleplanque et Noblet.

[49] « La lumière est faite », Le Petit Journal, 14 octobre 1928.

[50] Comment et par qui les documents furent-ils remis à M. Horan, L’Écho de Paris, 13 octobre 1928.

[51] « Les fuites du Quai d’Orsay », Le Petit Journal, 12 octobre 1928. Même texte le même jour dans La Rumeur et dans L’Œuvre.

[52] « Quelles sont les personnes qui auraient livré le document confidentiel du Quai d’Orsay ? », Le Journal, 12 octobre 1928.

[53] « La dignité nationale dans la boue », Centre-Express, même jour.

[54] « On connaîtrait le nom de la personne qui a livré le document à M. H. Horan », Le Quotidien, vendredi 12 octobre 1928. Souligné dans le texte.

[55] « Le journaliste Horan tenait le document sur l’accord naval de plusieurs personnes dont il a donné les noms », Le Petit Parisien, vendredi 12 octobre 1928.

[56] Le Peuple, dimanche 14 octobre 1928.

[57] La date est notamment donnée par Le Matin du 14 octobre 1928.

[58] Holger Christian Holst, « Le jeune Alexis Leger/Saint-John Perse vu par Karen Bramson », Postérités de Saint-John Perse, Actes du colloque international de Nice, 4-6 mai 2000, Presses Universitaires de Nice, 2002. En 1932 K. Bramson avait fait paraître, en français, un roman, Un seul homme, dont le personnage principal présente trop de similitudes avec Alexis Leger pour qu’on invoque des coïncidences.

[59] « C’est le publiciste Roger Deleplanque qui livra à Horan les documents secrets », Le Petit Parisien, 14 octobre 1928, cité par Pierre Tuc dans L’Action française le lendemain.

[60] « Comment et par qui les documents furent-ils remis à M. Horan », L’Écho de Paris, 13 octobre 1928.

[61] « L’affaire du document sur le compromis naval », Le Journal, 14 octobre 1928.

[62] Sous-titre de l’article « Les circonstances dans lesquelles le document secret fut remis à M. Harold Horan », Le Phare de la Loire et de la Haute-Loire, 14 octobre 1928.

[63] « La lumière est faite. / Le document publié par M. Horan lui a été remis par un journaliste français », Le Petit Journal, 14 octobre 1928.

[64] La même formule se retrouver dans la plupart des journaux du 14 octobre 1928.

[65] Au hasard, le mardi 16 octobre 1928, L’œuvre, La Dépêche, La Gazette de Bayonne, etc., et encore Bonsoir le jeudi 18.

[66] L’Écho de Paris, 13 octobre 1928. Même affirmation, au mot près, dans La Patrie du lendemain sous le titre « Le document volé au Quai d’Orsay ».

[67] L’Œuvre, mercredi 17/10/1928

[68] « L’affaire Horan se termine par la disculpation des deux collaborateurs accusés ».

[69] Onze feuillets selon Le Temps du 18 octobre 1928, neuf seulement selon Le Petit Journal du 3 novembre suivant. La durée de l’absence de Noblet est donnée dans Le Matin du 14 octobre 1928, reprise par L’Action française le lendemain. Auparavant, le 13, Le Matin avait d’abord affirmé que Noblet avait carrément quitté le Ministère et laissé Deleplanque seul dans son bureau pendant « deux ou trois heures », ce qui est assez invraisemblable. Selon Le Temps du 18, Deleplanque aurait « profit[é] d’une absence momentanée de M. de Noblet, appelé au téléphone dans un bureau voisin ». Une conversation qui aurait duré une heure et demie ? Cela en soi est peu vraisemblable. La presse a bien du mal à crédibiliser la thèse d’une copie sur place du document par Deleplanque.

[70] Communiqué notamment reproduit in extenso le 18 octobre 1928 dans le Journal des Débats, Le Temps, La Croix, Bonsoir et L’Information sociale, résumé ailleurs.

[71] Briand a fait cette déclaration le 18 janvier 1927 devant le Conseil des ministres, elle est publiée par Jean Luchaire dans La Volonté du lendemain. Briand ajoute : « Comment pourrait-il en être autrement ? ». Les négociations étaient alors en panne et il exprimait un vœu et non un constat. De fait, les négociations avaient repris.